L’allocation universelle (AU) , un revenu de base inconditionnel offert aux citoyens, a fait sa place dans le discours économique des dernières années, trouvant des défenseurs autant au sein de la droite que de la gauche, qui y voient une solution aux symptômes et aux maux qui affligent le capitalisme frappé par la crise. Tradcution de l'article d''Adam Booth, Universal basic income: utopian dream or libertarian nightmare ? (In Defence of Marxism).

John McDonell, vétéran de la gauche du Parti travailliste du Royaume-Uni et Chancelier de l'Échiquier du cabinet fantôme, a annoncé récemment que lui et son équipe envisageaient de faire de l’AU une pièce maîtresse du programme économique du parti travailliste. De l’autre côté de la Manche, Benoît Hamon, le soi-disant « Corbyn français » et qui est candidat socialiste pour l’élection présidentielle, a promis d’instaurer l’AU s’il était élu. Au même moment, l’idée a même gagné en popularité en Inde où cette politique a été sérieusement examinée comme solution de rechange possible à l’enchevêtrement complexe de prestations d’aide sociale actuellement offertes.

John McDonell, vétéran de la gauche du Parti travailliste du Royaume-Uni et Chancelier de l'Échiquier du cabinet fantôme, a annoncé récemment que lui et son équipe envisageaient de faire de l’AU une pièce maîtresse du programme économique du parti travailliste. De l’autre côté de la Manche, Benoît Hamon, le soi-disant « Corbyn français » et qui est candidat socialiste pour l’élection présidentielle, a promis d’instaurer l’AU s’il était élu. Au même moment, l’idée a même gagné en popularité en Inde où cette politique a été sérieusement examinée comme solution de rechange possible à l’enchevêtrement complexe de prestations d’aide sociale actuellement offertes.

Mais quel serait l’impact réel de l’AU ? Pourquoi cette revendication a-t-elle autant gagné en popularité dernièrement ? Et surtout, qui sont ceux qui avancent cette revendication… et à qui profite-t-elle ?

Une course contre la machine

Une anecdote apocryphe met en scène Henri Ford II faisant visiter à Walter Reuther (le dirigeant de longue date du syndicat United Auto Workers) une nouvelle usine de voitures automatisée à Walter Reuther :

« Walter, comment allez-vous convaincre ces robots de payer des cotisations syndicales ? » demande le patron de Ford Motors.

Sans broncher, Reuther répond, « Henri, comment allez-vous les convaincre d’acheter vos voitures ? » (The Economist, 4 novembre 2011)

Cette histoire est probablement fictive. Cependant, elle met en lumière une inquiétude bien réelle chez les commentateurs bourgeois les plus clairvoyants : la menace du « chômage technologique » – ce qu’ils appellent la « course contre la machine ».

Loin d’accueillir les avancées technologiques modernes et l’énorme potentiel de libération de l’humanité que pourrait nous offrir l’automatisation, la rapidité du développement technologique est aujourd’hui perçue comme une force dangereuse et incontrôlable qui pourrait rendre obsolètes de vastes secteurs de la classe ouvrière – et aussi de la classe moyenne – dans un avenir pas si lointain.

Cette anecdote pose la question : qui, dans cette situation, va payer pour la pléthore de marchandises que les vastes forces productives de l’économie mondiale continuent de produire ?

Avant tout, cette question de l’automatisation a commencé à mettre en lumière les contradictions du système capitaliste, exposant l’hypocrisie des politiciens qui imposent des mesures d’austérité et s’en prennent aux gens ordinaires tout en vénérant les « entrepreneurs » milliardaires dont seulement huit d’entre eux possèdent plus de richesses que la moitié de l’humanité.

Il devient de plus en plus clair, pour l’observateur attentif, qu’une armée de robots a aidé à créer ce que Marx appelle une « armée industrielle de réserve » : une masse de chômeurs dont l’existence provoque une pression vers le bas sur les salaires des travailleurs et des travailleuses. Ceux remplacés par des machines ne sont pas recyclés et n’ont pas droit à une formation d’appoint pour rester à jour devant les changements toujours plus rapides des technologies sous le capitalisme : au lieu de cela, ils sont jetés sur le pavé et forcés de prendre part à une « économie des contrats » en croissance rapide – un enfer de vagues auto-entrepreneurs bidon, d’emplois précaires et de contrats « zéro heure ».

Le résultat est que malgré les progrès de la technologie et de l’automatisation, la croissance de la productivité en est à un point mort ; il est plus rentable, du point de vue du capitaliste exploiteur et parasitaire, de recruter au sein de ce « précariat » désespéré cherchant du travail que d’investir dans des machines qui permettraient de réduire la charge de travail. Dans une perspective capitaliste, il y a à la fois trop d’automatisation, étant donné le « chômage technologique », et pas assez, considérant la stagnation de la productivité.

Le système est cassé

C’est dans ce contexte de moteur économique cassé que nous voyons apparaître la demande d’une « allocation universelle », ou AU : un paiement universel offert à tous les membres de la société, indépendamment de leur richesse ou de leurs besoins.

L’idée derrière l’AU, en théorie, est que cela permettrait de briser le lien entre travail et salaire, assurant – en premier lieu – aux travailleurs rendus obsolètes par l’apparition de nouvelles machines une sécurité qui leur éviterait d’avoir à se tourner vers des emplois précaires et mal payés, tout en leur permettant de faire la transition des industries dépassées vers de nouveaux secteurs plus productifs. En second lieu, cela permettrait aux capitalistes d’investir dans l’automatisation et les nouvelles technologies sans cette anxiété morale (et surtout sans la préoccupation pratique) de faire grossir les légions de chômeurs qui pèsent lourd sur la société. Et voilà! Les rouages du capitalisme sont en bon état et bien huilés : les investissements augmentent, la productivité aussi. Pendant ce temps, les travailleurs sont en mesure de passer sans heurts d’un emploi à l’autre pour le reste de leur vie.

Malheureusement, tout n’est pas si simple. La réalité est que les investissements productifs n’ont jamais été aussi bas, pas par souci envers le sort des travailleurs mis à pied, mais à cause du niveau extrêmement élevé de surproduction – ou de « capacité excédentaire », l’euphémisme que les bourgeois aiment employer – qui est une véritable épée de Damoclès suspendue au-dessus de l’économie mondiale. Les capitalistes n’investissent pas pour créer des emplois, répondre à des besoins ou développer les forces productives, mais pour faire du profit. Si les marchandises ne peuvent pas être vendues parce que les familles ordinaires n’ont pas les moyens de les acheter, alors l’industrie se retrouve dans une impasse. Et si les patrons peuvent réaliser plus de profits en embauchant une dizaine de travailleurs exploités qu’en achetant une nouvelle machine, les travailleurs gardent leur poste et la productivité demeure léthargique.

En effet, la relation entre travail et salaire est déjà rompue, mais pas de manière positive. Dans tous les pays – autant dans les États capitalistes avancés que dans les prétendues « économies émergentes » –, la part de la richesse allant aux travailleurs a diminué puisque les salaires réels stagnent malgré une augmentation du PIB. La semaine de travail s’allonge, mais la paie demeure la même.

Qui en profiterait ?

Bien qu’elle soit basée sur des prémisses erronées, la demande pour une AU a trouvé un écho dans cette époque de désolantes inégalités. Déjà, des expériences sociales impliquant l’AU sont en court dans nombre de pays, incluant le Canada, la Finlande et les Pays-Bas. En Suisse, une proposition pour une AU de 30 000 francs suisses par an (environ 40 000 $ par an) a été rejetée à 77 % lors d’un référendum tenu le 5 juin 2016. Au Royaume-Uni, pendant ce temps, la revendication d’une AU a été soulevée par les dirigeants du Parti travailliste et des Verts (Green Party).

Pour la gauche, l’AU est présenté comme une demande progressiste : un filet social renforcé allant au-delà du maigre pansement offert par l’État-providence actuel, financé par une imposition accrue des grandes entreprises et des riches. Soulevé d’une telle manière, il s’agit clairement d’une revendication qui devrait être défendue, au même titre que toute autre réforme authentique.

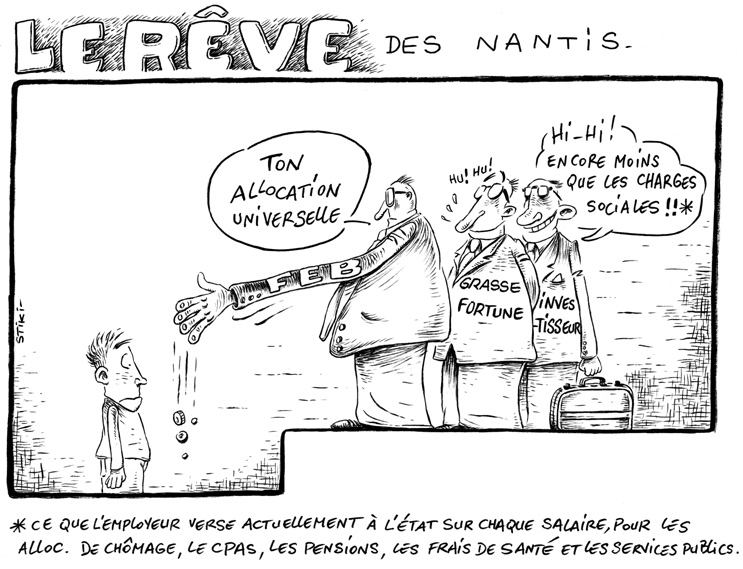

Cependant, l’AU n’est pas une mesure intrinsèquement de gauche ou progressive. L’idée d’une allocation universelle, en fait, est défendue par plusieurs représentants de la droite libertarienne. En effet, même des économistes bourgeois renommés ont défendu des propositions semblables par le passé, comme Milton Friedman et son concept « d’impôt négatif sur le revenu ».

Ces individus respectables voient le concept de l’AU comme l’occasion de réduire au minimum, ou pire, de remplacer l’État-providence. Selon ces partisans de la réduction de la taille de l’État, cette mesure permettrait en un coup de simplifier (lire : couper) de vastes pans du système fiscal et de sécurité sociale, « d’éliminer la bureaucratie » et de réduire « l’ingérence gouvernementale sur le marché ».

En même temps, on peut clairement voir l’attrait de l’AU pour les libéraux schumpétériens (en référence à Joseph Schumpeter) qui chantent les louanges de la main invisible et de la puissance transformatrice de la « destruction créative ». Fournir un filet de sécurité sociale minimal tout en éradiquant les obstacles à la création d’emplois tels que le salaire minimum, et donner le champ libre à l’anarchie du marché pour qu’elle détruise les industries et les emplois sans avoir à offrir de formation d’appoint aux employés touchés. C’est un rêve libertarien, mais un cauchemar pour la classe ouvrière.

Certains fanatiques du libre marché, quant à eux, défendent même l’idée d’une AU assez généreux… à la condition (et c’est bien là le hic) de couper ou privatiser ces services publics encombrants – notamment l’éducation et la santé.

Ainsi, nous voyons que, loin de renforcer les conquêtes des générations précédentes, l’AU peut tout aussi facilement être défendu par ceux qui souhaitent revenir en arrière et détruire ces acquis. Au lieu d’agrandir l’État-providence d’une manière progressiste en redistribuant les richesses colossales de la société, l’AU pourrait servir de masque progressiste à un assaut généralisé contre les services publics et à leur privatisation. Cela ne ferait donc que renforcer le marché capitaliste au lieu de l’affaiblir.

Les marxistes se battent pour toute réforme qui améliore réellement la qualité de vie des travailleurs et des pauvres. Mais afin de savoir si une mesure doit être défendue ou non, il faut d’abord se demander : s’agit-il vraiment d’une réforme, ou est-ce plutôt une contre-réforme?

Ainsi, la revendication d’une AU dans l’abstrait est vide de sens. Le diable est dans les détails. Par-dessus tout, il est nécessaire d’analyser la question dans une perspective de classe et de se demander qui formule cette revendication, et surtout dans l’intérêt de quelle classe.

Qui devra payer ?

Lorsqu’on parle de réformes de cette nature, la plus importante question à se poser est la suivante : qui va payer ? D’où viendra l’argent ? C’est en effet l’argument que les opposants de droite à l’AU soulèvent.

Dans le cas du référendum suisse de l’an dernier, le gouvernement s’est opposé à une AU de 30 000 francs suisses (40 000 $) par an sous prétexte que ce montant était simplement trop élevé (pour mettre les choses en perspective, rappelons que le coût de la vie en Suisse est extrêmement élevé et que les salaires sont en moyenne deux fois plus élevés que cette somme). Dans des endroits tels que la Finlande, l’AU « plus raisonnable » qui a été proposé s’élève à un misérable 6 700 euros, soit environ 9 500 $ par an – ce qui ne ferait pratiquement aucune différence pour les millionnaires qui en bénéficieraient (il s’agit d’un revenu universel, après tout), mais qui empirerait la condition de ceux qui bénéficient de services sociaux déjà éprouvés.

Afin de fournir une AU qui soit plus avantageux que les services offerts par l’État-providence, il faudrait augmenter les impôts de façon importante, comme le souligne The Economist avec ces estimations :

« L’établissement d’un revenu minimal garanti ne serait pas une tâche facile. Pour fournir à chaque adulte et enfant un revenu d’environ 10 000$ par an, un pays aussi riche que les États-Unis devrait augmenter la part du PIB perçue par l’impôt de près de 10 % et engloutir les budgets de la plupart des programmes sociaux autres que la santé. Un programme plus ambitieux exigerait une augmentation encore plus importante des impôts. »

Avant de poursuivre, mettons une chose au clair : la société produit suffisamment de richesses pour pouvoir offrir une AU décent, soit beaucoup plus que 10 000 $ par an. Comme mentionné précédemment, selon une récente étude d’Oxfam sur les inégalités mondiales, seulement huit milliardaires possèdent à eux seuls plus de richesses que la moitié la plus défavorisée de l’humanité. Pendant ce temps, les grandes industries américaines sont assises sur des montagnes d’argent dormant dans les coffres des banques et dont la somme s’élève à environ 1900 milliards de dollars.

Le problème, cependant, n’est pas économique, mais politique. La mise en place d’une AU réellement progressiste nécessiterait la plus importante transformation du système fiscal depuis l’établissement de l’État-providence pendant la période d’après-guerre. Alors que tous les acquis obtenus dans le passé sont menacés par l’austérité, nous voyons pourtant de nombreux représentants bien intentionnés de la gauche revendiquer la mise en place d’une AU et proposer de lancer un défi démesuré au capital avec d’énormes augmentations des impôts sur les riches et les grandes entreprises.

Partout où l’on regarde, la social-démocratie et le réformisme sont en recul face à la crise du capitalisme. Les gouvernements de « gauche », tels que Syriza en Grèce et les « socialistes » de François Hollande en France, loin de mettre en place des programmes progressistes de taxation et de dépenses gouvernementales, ont été forcés par la dictature des banques à mettre en œuvre des contre-réformes. Mais qu’importe, cette fois-ci ça va marcher !

Utopie

En ce sens, la revendication d’une AU n’est que la plus récente proposition utopique provenant d’une section naïve de la gauche qui s’imagine que l’austérité n’est qu’une idéologie, et qu’il est possible – d’une manière ou d’une autre – de persuader les riches de généreusement et calmement redistribuer leur argent pour le bien de la société. C’est, à la base, ce sur quoi les défenseurs de l’AU comptent : la générosité et l’altruisme des capitalistes et des politiciens bourgeois qui les représentent.

Alors que des milliardaires comme Bill Gates peuvent occasionnellement se départir d’une petite portion de leur vaste fortune de manière volontaire par charité (même dans ce cas, il s’agit souvent de stratégies de relations publiques), la classe capitaliste dans son ensemble – en dernière analyse – ne cherche rien d’autre que le profit. Ainsi, elle n’apprécie pas et n’a jamais apprécié le fait de se départir de sa richesse personnelle dans le but de venir en aide au reste de la société ; ce qui explique les plans d’évasion fiscale presque comiques mis en place de manière scandaleuse par les plus grandes entreprises. Comme le disait Warren Buffett, l’homme d’affaires milliardaire de renommée mondiale, lorsqu’il soulevait le fait que lui-même payait moins d’impôts que sa réceptionniste : « il y a une guerre de classes, d’accord – mais c’est ma classe, les riches, qui mène cette guerre, et nous sommes en train de la gagner ! »

Encore une fois, il faut mentionner que la richesse et les ressources présentes dans la société sont amplement suffisantes pour financer un système d’AU progressiste. Cependant, la seule manière d’imposer une réforme de cette nature serait de faire en sorte que les capitalistes se sentent menacés au point de craindre de perdre tout ce qu’ils ont ; autrement dit, si la lutte des classes atteint des niveaux d’intensité tellement élevés que les élites dirigeantes offrent des réformes d’elles-mêmes pour prévenir une révolution populaire. Mais dans une telle situation, le mot d’ordre ne devrait pas être l’établissement d’une AU, mais la révolution socialiste !

Si la revendication est présentée et défendue par la gauche, cela ne doit pas se faire en perdant de vue la lutte des classes. Nous ne pouvons compter sur l’altruisme des riches et la compassion de l’État capitaliste, qui, dans son essence, comme Engels l’a expliqué et Lénine l’a souligné, consistent en « des détachements spéciaux d'hommes en armes » en défense de la propriété et des intérêts de la classe dirigeante.

Ainsi, particulièrement à un moment où les gouvernements à travers le monde se prosternent devant la « main invisible » du marché, il est purement utopique de suggérer que les capitalistes pourraient gentiment et calmement accepter de se départir de leurs richesses afin de financer une AU décent, ou que l’État bourgeois pourrait seulement avoir l’intention d’accomplir une telle tâche.

Distribution et production

La principale faiblesse de la revendication d’une AU progressiste, comme de toutes les revendications réformistes, est qu’elle n’est pas présentée à partir d’une perspective de classe – ce qui oblige à analyser qui contrôle et possède réellement la richesse et la technologie au sein de la société, et surtout comment ce contrôle est obtenu en premier lieu.

En d’autres termes, le problème de l’AU (et des politiques réformistes en général) est qu’il se concentre uniquement sur la question de la distribution plutôt que de la production. Comme Marx le mentionne dans sa Critique du programme de Gotha (un programme tout aussi réformiste et utopique mis en avant par les camarades socialistes de Marx, les lassaliens) :

« Abstraction faite de ce qui vient d'être dit, c'était de toute façon une erreur que de faire tant de cas de ce qu'on nomme le partage, et de mettre sur lui l'accent.

À toute époque, la répartition des objets de consommation n'est que la conséquence de la manière dont sont distribuées les conditions de la production elles-mêmes. Mais cette distribution est un caractère du mode de production lui-même. Le mode de production capitaliste, par exemple, consiste en ceci que les conditions matérielles de production sont attribuées aux non-travailleurs sous forme de propriété capitaliste et de propriété foncière, tandis que la masse ne possède que les conditions personnelles de production : la force de travail. Si les éléments de la production sont distribués de la sorte, la répartition actuelle des objets de consommation s'ensuit d'elle-même. Que les conditions matérielles de la production soient la propriété collective des travailleurs eux-mêmes, une répartition des objets de consommation différente de celle d'aujourd'hui s'ensuivra pareillement.

Le socialisme vulgaire (et par lui, à son tour, une fraction de la démocratie) a hérité des économistes bourgeois l'habitude de considérer et de traiter la répartition comme une chose indépendante du mode de production et de représenter pour cette raison le socialisme comme tournant essentiellement autour de la répartition. Les rapports réels ayant été depuis longtemps élucidés, à quoi bon revenir en arrière ? » [Nous soulignons, NDLR]

Ces paroles sont encore plus vraies de nos jours. En se concentrant sur la question de l’imposition et de la redistribution, les dirigeants actuels du mouvement ouvrier en arrivent à manquer leur cible, à s’aliéner les classes moyennes en parlant d’impôt sur le revenu et de la propriété personnelle au lieu de s’attaquer aux super-riches, à la classe capitaliste dont la richesse est indissociable des profits et du capital – souvent bien au-delà de la portée des collecteurs d’impôts de l’État.

Ainsi, comme Marx le mentionne, l’important pour les socialistes ne devrait pas être de redistribuer la richesse qui a déjà été créée (par l’imposition et l’État-providence, par exemple), mais plutôt d’instaurer un contrôle collectif et démocratique des moyens permettant de créer de nouvelles richesses – c’est-à-dire les moyens de production. Si un tel plan rationnel de production était mis en place, les questions des impôts, de l’héritage, de la redistribution, des services publics, etc., trouveraient rapidement leur solution.

Pour les marxistes, la question des inégalités, bien qu’importante, est secondaire. À la racine, notre critique du capitalisme s’attaque avant tout non pas aux symptômes qui touchent ce système décadent, mais sur la maladie qui l’afflige : les lois du capitalisme; les barrières imposées par la propriété privée, la compétition, la production dans une optique de profit qui se met sur le chemin du développement des forces productives – de l’industrie et de la science, de la technologie et de la technique ainsi que de l’art et de la culture. Comme le mentionnait Trotsky, grand théoricien révolutionnaire, dans son chef-d’œuvre La révolution trahie :

« La tare essentielle du système capitaliste n'est pas dans la prodigalité des classes possédantes, si répugnante qu'elle soit en elle-même, mais dans ce que, pour garantir son droit au gaspillage, la bourgeoisie maintient la propriété privée des moyens de production et condamne ainsi l'économie à l'anarchie et à la désagrégation. » (Léon Trotsky, La révolution trahie, chapitre 1)

Nous voyons aujourd’hui cette « tare essentielle» ainsi que « l’anarchie et la désagrégation » exprimées clairement par les contradictions que représentent les gigantesques piles d’argent dans les mains des grandes entreprises alors que les niveaux d’investissements n’ont jamais été aussi bas et que la croissance de la productivité continue de stagner ; par l’absurdité du potentiel d’automatisation massive combiné à la crainte du chômage technologique, par les inquiétudes générées par la léthargie forcée que vivent des millions de personnes au lieu de la création de temps de loisir pour tous.

L’AU, en tentant de mettre un bandage sur la plaie, ne peut en rien arrêter l’anarchie du marché et résoudre la crise de surproduction qui a laissé la société dans cette impasse. En effet, comme les marxistes l’ont toujours souligné, aucune réforme ne peut résoudre les contradictions fondamentales qui sont inhérentes au capitalisme. Seule une transformation révolutionnaire de la société peut y parvenir.

La rémunération du travail domestique

On retrouve aussi un certain nombre de féministes qui défendent l’AU puisqu’elles considèrent qu’une telle forme de revenu chamboulerait notre vision actuelle du travail, démontrant la valeur de travaux actuellement non rémunérés – mais socialement nécessaires – comme les tâches domestiques. Mais la rémunération du travail domestique n’a rien de socialiste. Les marxistes ne souhaitent pas que les femmes (ou les hommes) soient rémunérées pour leurs tâches domestiques – ce qui en reviendrait à créer des travailleuses salariées à la maison en plus de leur lieu de travail.

Au lieu de cela, les marxistes souhaitent mettre fin au concept de travail domestique en tant que tel : d’enlever des mains des familles individuelles ces tâches actuellement accomplies en privé et d’organiser ces tâches socialement nécessaires de manière collective, dans le cadre d’un plan rationnel de production. C’est seulement en socialisant la question de l’éducation des enfants et de l’entretien des foyers et en retirant ce poids des épaules des travailleuses que l’on peut espérer parvenir à une authentique égalité de genres dans la société.

Comme le mentionne Engels dans L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État :

« Pour que l'émancipation de la femme devienne réalisable, il faut d'abord que la femme puisse participer à la production sur une large échelle sociale et que le travail domestique ne l'occupe plus que dans une mesure insignifiante. Et cela n'est devenu possible qu'avec la grande industrie moderne qui non seulement admet sur une grande échelle le travail des femmes, mais aussi le requiert formellement et tend de plus en plus à faire du travail domestique privé une industrie publique. » (Frederick Engels, L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État, chapitre 9)

La seule façon de réaliser un changement réel et permanent de la société n’est donc pas de payer les femmes pour les tâches domestiques, mais de prendre ce travail domestique non rémunéré et de carrément le sortir des foyers afin d’en faire une tâche sociale qui serait la responsabilité de l’ensemble de la société. Ultimement, il faudrait investir dans de nouvelles machines et technologies qui permettront d’abolir ce travail.

L’invention de machines aidant aux tâches domestiques telles que le four micro-ondes, le lave-vaisselle et la machine à laver ont contribué à réduire massivement le temps nécessaire à l’accomplissement des tâches qui leur sont associées. Le défi est désormais de prendre ces technologies et de les mettre sous contrôle démocratique ; de socialiser ces tâches dans le cadre d’un programme de production socialiste, ce qui libérerait les travailleuses du fardeau des tâches domestiques.

Salaires, revenus et AU

Sous le capitalisme moderne, où la classe ouvrière a réussi à obtenir – à travers la lutte – des services publics, tels que les soins de santé publics et un État-providence, le « revenu » qu’un travailleur reçoit se divise en deux éléments : un salaire payé en échange de sa force de travail, et un « salaire social » délivré à travers des services publics gratuits et fournis en fonction des besoins, sans qu’aucune transaction d’argent ne soit nécessaire.

Sous le socialisme, le ratio entre ces deux éléments s’inverserait. Le « salaire social » invisible augmenterait considérablement alors que le salaire offert en échange de la force de travail diminuerait (en termes relatifs – le total, en fait, augmenterait à mesure que la société s’enrichirait). Plutôt que d’avoir à payer pour les soins de santé, le transport, le logement, l’électricité, la nourriture, les vêtements, toutes ces choses et même certaines choses considérées en ce moment comme des « produits de luxe » seraient fournies sans aucun échange dans le cadre d’un plan de production socialiste. Le concept de valeur perdrait graduellement sa pertinence et le système monétaire s’effriterait au point de disparaître.

Avec l’AU, cependant, un troisième revenu est introduit : aux côtés du salaire rémunéré et du « salaire social », on retrouve un paiement monétaire inconditionnel. Pour les représentants de la droite libertarienne qui défendent l’AU, l’introduction d’un paiement universel ne sert pas à renforcer l’élément socialiste du « salaire social », mais plutôt à l’affaiblir (comme nous le discutions plus tôt) en utilisant l’AU comme prétexte pour justifier la privatisation des services publics.

Dans le même ordre d’idées, l’introduction de l’AU pourrait servir à justifier l’élimination de réformes importantes telles que le salaire minimum, plaçant les travailleurs sur la défensive dans leur lutte face aux patrons. Loin d’éroder le pouvoir de l’argent et du marché, l’AU servirait à revigorer et consolider ces forces.

Les représentants de la gauche qui défendent l’idée d’une AU avec enthousiasme et inconscience devraient faire preuve de prudence avec leurs revendications. Au lieu de défendre une idée aussi douteuse et ambiguë que l’AU, les dirigeants du mouvement ouvrier devraient lancer des appels à la nationalisation et au contrôle ouvrier des moyens de production.

Pour une société socialiste

Il est assez ironique que ceux de gauche qui revendiquent ouvertement l’AU reconnaissent les contradictions évidentes présentes dans la société capitaliste, mais choisissent de mettre le problème sur la tête en suggérant tout sauf la véritable solution. Ils voient l’irrationalité que représente le chômage de masse alors qu’il y la surcharge de travail ; l’augmentation des inégalités malgré les avancées technologiques ; l’automatisation qui nous met en esclavage plutôt que de nous libérer; et ils acceptent malgré tout ces contradictions comme une fatalité – ils reconnaissent l’échec du capitalisme, mais refusent de voir le capitalisme comme la racine du problème.

Comme pour toutes les demandes réformistes, les défenseurs de l’AU sont prêts à proposer les mesures les plus utopiques et extraordinaires tant qu’elles ne remettent pas en question le seul droit qu’ils considèrent comme inviolable et sacro-saint : la propriété privée. En effet, il a même été suggéré que l’AU pourrait constituer une « voie capitaliste vers le communisme » – c’est-à-dire, comme le dit Marx : « de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. »

Pour ces hommes et ces femmes éminents, la concurrence et la poursuite du profit sont peut-être responsables des inégalités, du chômage et de la crise économique qui affligent la société… mais suggérer d’abolir l’anarchie du marché relèverait carrément du blasphème. Après tout, comme ils disent souvent aux révolutionnaires, il faut être réaliste.

En effet, certains tels que Thomas Paine – philosophe politique britannico-américain et un des Pères fondateurs des États-Unis –, ont avancé qu’une forme d’AU représenterait un droit donné aux citoyens en échange de leur consentement à l’existence de la propriété privée. Comme le fait remarquer The Economist :

« Thomas Paine aurait été enchanté par une telle possibilité. Il percevait l’AU comme une compensation pour l’existence de la propriété privée. Avant l’avènement de la propriété privée, croyait-il, tous les hommes étaient en mesure de subvenir à leurs propres besoins par la chasse et la cueillette. Quand ils se voient privés de cette ressource, ils devraient être compensés par le biais d’un “héritage naturel” de 15 livres par an chacun, financé par un “loyer foncier” imposé aux propriétaires. »

Les limites ultimes de l’AU, cependant, sont exposées de manière succincte par Shannon Ikebe, du magazine Jacobin, dans un article intitulé The Wrong Kind of UBI (« La mauvaise sorte d’AU ») :

« L’impasse fondamentale du revenu minimum garanti est que dans sa version la plus réalisable – dans laquelle il n’est pas suffisant pour combler les besoins de base – ce qui le rendait émancipateur au départ est évacué. En effet, de nombreux commentaires citent les expériences de revenu minimal garanti pour démontrer que cela ne réduit pas significativement la motivation à travailler.

Cette contradiction est directement liée au fait que le revenu minimal garanti ne s’attaque qu’à la question de la distribution tout en ignorant la production. Le genre de liberté par rapport au travail – ou à travers le travail, qui devient le ‘’désir primordial de la vie’’ – qu’un revenu universel vivable permet d’envisager n’est, selon toute probabilité, pas compatible avec le besoin de profit inhérent au capitalisme.

Le renforcement dramatique de la classe ouvrière, si elle bénéficiait d’une AU robuste, mènerait tôt ou tard à une réduction des investissements et une fuite de capitaux, puisque le capital ne peut réaliser des profits qu’à travers l’exploitation et n’investira pas si cela n’est pas profitable. Mais un ralentissement de la production viendrait amoindrir la base matérielle qui soutient l’AU.

La seule solution est de continuer de produire même quand cela ne rapporte pas de profits. Ainsi, l’application d’une AU finirait tôt ou tard par ramener l’éternelle question de la propriété des moyens de production. »

Au mieux, l’AU pourrait constituer une revendication transitoire : une réforme proposée pour améliorer les conditions de vie, mais employée pour mettre en lumière les irrationalités, les absurdités et les contradictions du capitalisme ; une demande liée à la lutte pour la nationalisation des leviers de l’économie et la question du pouvoir ouvrier.

Cette inquiétude par rapport au « chômage technologique » et la mise en avant d’une AU comme solution à ce problème illustrent un paradoxe ridicule dans lequel les avancées en matière d’automatisation et de capacité de la société à produire plus de richesses en moins de temps de travail ne sont pas vues comme une forme de progrès, mais comme une menace.

En même temps, ces contradictions permettent de voir le potentiel pour une société authentiquement socialiste où l’humain et la machine existeraient en harmonie : une société de surabondance ; de « communisme luxueux pleinement automatisé » où le mot d’ordre « de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins » pourrait être finalement réalisé en pratique.

Dans son discours En défense d’Octobre, Léon Trotsky, en expliquant les gains historiques de la révolution russe, dont nous célébrons le centenaire cette année, a montré la voie à suivre pour l’humanité :

« Les techniques scientifiques ont libéré l’homme de la tyrannie des éléments – la terre, l’eau, le feu et l’air – pour ensuite le soumettre à leur propre tyrannie. L’homme a cessé d’être l’esclave de la nature pour devenir l’esclave de la machine et encore pire, de l’offre et de la demande.

La crise mondiale actuelle démontre de manière particulièrement tragique comment l’homme, qui plonge au plus profond de l’océan et s’envole pour atteindre la stratosphère, qui discute à propos de vagues invisibles aux antipodes, comment ce fier et audacieux maître de la nature demeure l’esclave des forces aveugles de sa propre économie.

La tâche historique de notre époque est de remplacer ce jeu incontrôlable du marché par une planification rationnelle, en disciplinant les forces productives, en les poussant à travailler ensemble en harmonie pour qu’elles se soumettent aux besoins de l’humanité. »

C’est seulement sur cette nouvelle base sociale que l’homme pourra enfin étirer ses membres épuisés et que tous les hommes et les femmes – pas seulement quelques-uns – deviendront des citoyens jouissant des pleins pouvoirs dans le domaine de la pensée…

Une fois débarrassé de l’anarchie des forces de sa propre société, l’homme pourra enfin travailler sur lui-même, avec le pilon et la cornue du chimiste. Pour la première fois, l’humanité pourra se percevoir comme un matériau brut ou au mieux comme un produit physique et psychique inachevé. Le socialisme signifiera la sortie du domaine de la nécessité pour entrer dans le domaine de la liberté et l’homme d’aujourd’hui, avec toutes ses contradictions et son manque d’harmonie pourra ouvrir la voie à une nouvelle race plus épanouie. »