L’inégalité et la concentration du capital

La prévision de Marx selon laquelle le développement du capitalisme mènerait inévitablement à la concentration de plus en plus de richesses dans les mains d’un nombre d’individus de plus en plus réduit, s’est complètement vérifiée dans les faits. « L’accumulation des richesses en un pôle a pour conséquence l’accumulation réciproque de la pauvreté au pôle opposé », écrivait-il dans le volume 1 du Capital. C’est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Partout, les inégalités sont de plus en plus criantes.

Les sommes en jeu sont immenses. Entre 1993 et 2011, aux Etats-Unis, les revenus moyens ont augmenté de 13,1 % au total, mais les revenus moyens des 99 % les plus pauvres (ce qui correspond à toutes les familles gagnant moins de 370 000 dollars par an) n’ont augmenté que de 5,8 %. Cet écart montre bien les fortunes gagnées par les 1 % restant. La part des revenus du travail dans le PIB, aux Etats-Unis, était de 62 % avant la récession. Elle avoisine à présent les 59 % du PIB. Le revenu moyen par ménage est donc plus bas qu’avant la récession, tandis que les inégalités se creusent.

Le paradoxe est flagrant : alors que le marché boursier des Etats-Unis a augmenté de plus de 50 % depuis la crise, le revenu moyen est en baisse. L’opulence engendre le pouvoir politique : les ploutocrates peuvent acheter des journaux, des chaînes de télévision, des fonds pour leurs campagnes politiques, les partis et les lobbies. Aux Etats-Unis, il faut être multi-millionnaire pour être président – et avoir le soutien de plusieurs milliardaires. La démocratie peut s’acheter et se vendre au plus offrant.

Le mythe de l’ascension sociale est réduit à ce qu’il est : un mensonge cynique. Les parents riches ont des enfants riches. La classe dirigeante est une élite qui s’auto-perpétue, entièrement coupée du reste de la population. L’accès aux études supérieures est de plus en plus cher. Les diplômés se retrouvent endettés (de 25 000 dollars par étudiant, en moyenne), sans aucune garantie de trouver un emploi correspondant à leur diplôme – quand ils en trouvent un. L’échelle des promotions a été balayée. Des centaines de milliers de diplômés d’universités servent des hamburgers chez McDonald’s ou remplissent les rayonnages de supermarchés.

Le rêve américain a tourné au cauchemar. 47 millions d’Américains sont obligés de recourir aux coupons alimentaires (système fédéral d’aide aux plus démunis) pour avoir de quoi manger jusqu’à la fin du mois. La colère croissante face à ces injustices s’est exprimée à travers le slogan du mouvement Occupy aux Etats-Unis : « nous sommes les 99 % ». Les dangers de cette situation sont évidents, pour les stratèges du capital les plus lucides.

Un abîme entre les classes

Les masses sont prêtes à faire des sacrifices à condition que ce soit pour une cause juste et que ces sacrifices soient les mêmes pour tous. Mais personne n’est prêt à en faire pour sauver les banquiers, alors que ce sont toujours les mêmes qui payent les pots cassés. Les banquiers se encaissent de l’argent généreusement versé par le contribuable (ou plutôt par le gouvernement, puisque personne ne demande son avis au contribuable), s’attribuant au passage d’énormes bonus.

Au cœur de la crise, les riches s’enrichissent tandis que les pauvres s’appauvrissent. Le Crédit Suisse a publié un rapport sur l’accroissement du nombre de millionnaires (en dollars sur le nombre total des actifs, pour la période mi-2012 à mi-2013).

Espagne : 402,000 (+ 13.2 %)

Etats-Unis : 13,210,000 (+ 14.6 %)

France : 2,210,000 (+ 14.9 %)

Allemagne : 1,730,000 (+ 14.6 %)

Royaume-Uni : 1,520,000 (+ 8.2 %)

Italie : 1,440,000 (+ 9.5 %)

Chine : 1,120,000 (+ 8.7 %)

Canada : 993,000 (+ 4.7 %)

Un autre rapport du Crédit Suisse montre plusieurs graphiques représentant l’inégale distribution des richesses. Dans celui-ci, on apprend que tout en haut, 32 millions d’individus contrôlent 98,7 milliards de milliards de dollars. Ce qui veut dire que 41 % des richesses du monde sont entre les mains de 0,7 % de la population mondiale adulte. Les individus ayant une fortune personnelle de 100 000 à 1 million de dollars forment 7,7 % de la population mondiale et contrôlent 101,8 milliards de milliards de dollars, soit 42,3 % de la richesse mondiale.

A l’extrême opposé, 3,2 milliards de personnes ne possèdent que 7,3 milliards de milliards de dollars. Ce qui veut dire que les 68,7 % les plus pauvres de la population mondiale adulte ne possèdent que 3 % de la richesse mondiale totale. En d’autres termes, les 0,7 % les plus riches de la population mondiale adulte cumulent à eux seuls quatorze fois plus de richesses que les 68 % les plus pauvres. Ces chiffres confirment les prévisions de Marx sur la concentration du capital :

« L’accumulation de richesse à un pôle a pour conséquence l’accumulation réciproque de pauvreté, de souffrance, d’ignorance, d’abrutissement, de dégradation morale, d’esclavage, au pôle opposé, du côté de la classe qui produit le capital même ». (Le Capital vol.1, chapitre 25)

« Economie concentrée »

Lénine soulignait que la politique est de l’économie concentrée. Pendant toute une période, au moins dans les pays capitalistes avancés, le capitalisme semblait « satisfaire les besoins ». La génération qui a grandi aux Etats-Unis ou en Europe pendant les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale on put jouir des bénéfices d’une croissance économique sans précédent : plein-emploi, niveaux de vie en hausse, réformes...

C’était la période classique du réformisme en Europe. Les capitalistes pouvaient accorder des réformes sur la base d’une économie en croissance et de profits immenses. Mais il n’en est plus rien aujourd’hui. Le vrai programme de la bourgeoisie est d’abolir l’Etat-providence dans son ensemble et de forcer les chômeurs à travailler pour n’importe quel salaire. C’est un retour aux temps de Marx et de Dickens. Seul le pouvoir organisé des travailleurs les empêche de mettre entièrement en œuvre cette contre-révolution sociale.

La perspective est celle d’années de privations, d’austérité et de baisse des niveaux de vie. C’est la recette idéale pour stimuler la lutte des classes. La bourgeoisie demande des budgets équilibrés, la liquidation de la dette, la réduction des dépenses « gâchées » dans le social (c’est-à-dire l’argent mis dans les écoles, les hôpitaux et les maisons de retraites, mais les banques ne sont pas concernées, bien sûr). En vrais sophistes, ils expliquent que si de telles mesures mèneront « à court terme » à de significatives contractions de l’économie et à une baisse des niveaux de vie (pour certains), sur le « long terme » elles poseront comme par magie les fondations d’une « reprise durable ». A quoi le vieux Keynes aurait répondu : « à long terme, nous sommes tous morts ».

La situation est tellement précaire que n’importe quoi pourrait déclencher une crise majeure : c’est vrai pour l’économie (le shutdown aux Etats-Unis et la question de la dette en Europe en sont des exemples), mais aussi pour la société dans son ensemble. La lutte des classes peut aussi éclater à propos de tel ou tel événement (voir les pompiers belges).

La question est posée pour la bourgeoise : comment gouverner dans une telle situation de crise ? Dans beaucoup de pays en Europe, l’impasse politique se manifeste par des coalitions instables et des Parlements bloqués. Les institutions de la démocratie parlementaire bourgeoise sont poussées à leurs limites.

La montée de l’abstention est un phénomène indiquant une désaffection croissante envers tous les partis existants. Ce n’est pas très surprenant, au vu du comportement des dirigeants des partis ouvriers. Même quand ils sont dans l’opposition, les sociaux-démocrates continuent de soutenir les politiques de coupes budgétaires et d’austérité. C’est clair dans les cas du Parti Social Démocrate suédois, de Parti Travailliste britannique, du Parti Social-Démocrate allemand, du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol et du Pasok en Grèce. C’est cela génère un sentiment de déception et d’apathie.

En Allemagne aussi il y a une hausse de l’abstention. Merkel a gagné les élections, mais elle n’a pas la majorité et a besoin du SPD pour former un gouvernement de « grande coalition ». 40 % des électeurs ne sont pas représentés au parlement. Le vote pour Die Linke est passé de 12 %, son niveau le plus haut, à moins de 9 %. Mais la nature a horreur du vide, et la formation d’une coalition SPD-CDU signifie que Die Linke est la seule opposition réelle – et peut commencer à accumuler du soutien.

En conséquence, on assiste à l’émergence de nouveaux partis : les Verts (Suède), les populistes en Islande et en Italie (Grillo), les « partis pirates » (Suède, Allemagne, Islande) – et la montée de partis d’extrême droite (Grèce, Suède, Norvège, France) et des anti-UE d’UKIP en Grande Bretagne. Tout cela illustre une fermentation dans la société, un profond malaise et une insatisfaction à l’égard de l’ordre politique existant.

En Europe, il y a un discrédit croissant à l’égard des institutions de la démocratie bourgeoise, particulièrement dans les pays qui sont les plus durement touchés par la crise. Le vieux système du bipartisme (droite/social-démocratie) est en crise. Une partie de ce mécontentement est capitalisé par des partis sur la gauche de la social-démocratie, comme en témoigne la montée de Syriza, d’Izquierda Unida et du Front de Gauche français. En Italie, où ce phénomène n’existe pas, le « mouvement 5 étoiles » de Grillo (un mouvement de protestation confus et petit-bourgeois) a temporairement remplis ce vide.

Pourtant, même ces partis ne proposent pas une réelle alternative à la crise du capitalisme et ne grandissent donc pas aussi vite qu’ils le pourraient s’ils exprimaient ne fut-ce que partiellement la colère dans la société. Ne trouvant aucun écho dans les partis réformistes, le mécontentement des masses s’exprime par une augmentation de l’abstention ou des bulletins nuls. En Espagne, en 2008, le PP et le PSOE concentraient 83 % des votes, avec une participation de 75 %. Aujourd’hui, les sondages leur donnent environ 50 %, avec une participation bien plus faible (environ 50 % déclarent qu’ils ne voteront pas, voteront nul ou ne savent pas pour qui ils vont voter – un chiffre record).

Au Portugal, les dernières élections municipales ont montré une situation similaire. L’abstention a augmenté de 550 000 voix ; les bulletins nuls ou blancs ont doublé, soit une augmentation de 170 000 voix. La coalition de droite au pouvoir a perdu 600 000 voix ; le PS social-démocrate dans « l’opposition » en a perdu 270 000. Le Parti Communiste Portugais a gagné aux alentours de 13 000 voix, le Bloc de Gauche en a perdu 45 000.

Les organisations de masse

Le problème central, c’est la direction du mouvement ouvrier. Les dirigeants des partis de gauche et des syndicats vivent dans le passé. Ils n’ont pas compris la nature de la crise actuelle et rêvent de revenir « au bon vieux temps ». Ils sont organiquement incapables de rompre avec la bourgeoisie et de diriger une lutte sérieuse pour défendre les conquêtes sociales du passé, sans parler d’en arracher de nouvelles.

Il y a un gouffre entre la colère brûlante de la classe ouvrière et la passivité de ses dirigeants. De manière générale, les organisations de masse sont à un faible niveau d’activité. En conséquence, aucune pression réelle ne les empêche d’aller encore plus vers la droite. Telle fut la tendance générale au cours de la dernière période. La dégénérescence des directions a atteint des niveaux inédits. Le fait est que les organisations qui ont été créées par la classe ouvrière pour changer la société sont devenues des obstacles sur la voie de la transformation sociale.

Historiquement, le rôle des dirigeants socio-démocrates est de démoraliser les travailleurs et de pousser les classes moyennes dans les bras de la réaction. Ayant depuis longtemps abandonné toute prétention de lutter pour le socialisme, ils s’adressent aux banquiers et aux capitalistes sur un ton « modéré » et « responsable ». Ils s’efforcent de convaincre la classe dirigeante qu’ils peuvent assumer les plus hautes fonctions de l’État. Et pour lui donner des garanties, ils se montrent encore plus zélés que les partis de droite lorsqu’ils arrivent au pouvoir et mènent une politique des contre-réformes (sous prétexte de « réformes », bien sûr).

Les réformistes de gauche, qui en Europe dominaient les partis socialistes dans les années 70, ne sont plus que l’ombre de leur passé. Sans base idéologique et théorique ferme, ils se traînent derrière les dirigeants les plus droitiers du mouvement ouvrier. Ceux-ci sont plus confiants, car ils sentent qu’ils ont le soutien du grand capital. A l’inverse, les réformistes de gauche n’ont confiance ni en eux-mêmes, ni dans la classe ouvrière. Ils ne parviennent même pas à engager une lutte sérieuse sur les salaires, les conditions de vie et les droits syndicaux.

Toute une série de gouvernements de « gauche » ont été éjectés du pouvoir après avoir mené des coupes : en Espagne, en Islande, au Portugal, en Norvège, en Grèce et, avant cela, en Italie. D’autres vont probablement perdre le pouvoir aux prochaines élections : au Danemark, en Irlande et en France. Le Parti Travailliste irlandais bénéficiait de bons sondages avant d’entrer dans un gouvernement de coalition bourgeois menant une politique d’austérité. En conséquence, il est passé de 24 à 4 % de soutien dans l’opinion.

En Grèce, le Pasok avait une base de masse (près de 50 % des voix), avant d’engager les premiers plans de rigueur dictés par l’UE. Il l’a pratiquement perdue. Au gouvernement du Pasok a succédé le gouvernement « d’union nationale » de Papademos ; puis le Pasok a rejoint la coalition avec Samaras (droite). Mais le facteur le plus important fut l’ascension de Syriza, qui est passé de 4 ou 5 %, en moyenne, à 30 %.

Ceci dit, à un certain stade, les organisations de masse – et même les plus dégénérées – refléteront inévitablement la pression des masses. Dans la période à venir, il y aura de violentes oscillations de l’opinion publique vers la gauche et vers la droite. On doit s’y préparer et en expliquer la signification. Cherchant une issue à la crise, les travailleurs vont tester – et rejeter – un parti et un dirigeant après l’autre. Mais le dénominateur commun, c’est le rejet de quiconque participe à un gouvernement menant une politique d’austérité.

En Grande-Bretagne, certains indices attestent du fait que la pression d’en bas – en particulier dans les syndicats – oblige Miliband à se distancer des Conservateurs et des Libéraux. Timidement, Miliband reflète la colère publique contre les banques et les multinationales. Une fois au pouvoir, les dirigeants réformistes seront sous la pression extrême aussi bien de la classe dirigeante que des travailleurs. Ils seront pris en étau. Il y aura des scissions – sur la droite et sur la gauche. Dans certains cas, des organisations de masse peuvent être purement et simplement détruites, comme le PRC en Italie et, peut-être, le Pasok en Grèce. Toutes entreront en crise.

À un certain stade, la crise favorisera la cristallisation de tendances de gauche au sein des partis et des syndicats ouvriers. Les marxistes doivent s’efforcer de gagner aux idées révolutionnaires les militants qui se déplacent vers la gauche.

Cependant, notre capacité à intervenir efficacement, à l’avenir, sera déterminée par notre succès dans la construction de la tendance marxiste aujourd’hui. Pour déplacer les masses, il faut un levier – et ce ne peut être qu’une puissante et nombreuse tendance marxiste.

Les syndicats

Les syndicats sont l’organisation la plus basique de la classe. Dans une crise, les travailleurs sentent le besoin des syndicats encore plus que dans les périodes « normales ». Dans le secteur industriel, il y a eu des conflits et des luttes très radicales, et à chaque fois que les dirigeants syndicaux avançaient le mot d’ordre de grève générale, sectorielle, etc., les travailleurs répondaient massivement. Le problème est que les dirigeants syndicaux sont complètement impuissants face à la crise du capitalisme puisqu’ils n’ont aucune alternative réelle (autre qu’une légère forme de stimulus keynésien).

En Espagne, il y a eu une grève générale des professeurs dans les îles Baléares. Elle a duré trois semaines et a bénéficié d’un soutien populaire massif (avec une manifestation à Palma d’environ 100 000 manifestants, pour une île de 800 000 habitants !). La grève a été conduite avec les méthodes traditionnelles de la lutte des classes qui avaient été perdues au cours de la dernière période : assemblées de masse, délégués élus, soutien des parents et des étudiants et caisse de grève. Cependant, les dirigeants syndicaux ont laissé les professeurs des Baléares à leur sort, et ont refusé d’étendre la lutte au-delà des professeurs et au continent. Le mouvement a dû battre en retraite, vaincu par l’épuisement.

Dans ces conditions, il n’est pas surprenant que beaucoup de travailleurs remettent en question la pertinence des grèves générales de 24 heures isolées, sans un plan de lutte durable de la part des dirigeants syndicaux. En fait, ces grèves ont été utilisées par les dirigeants pour lâcher de la pression. En Grèce, l’arme de la grève générale de 24 heures est désormais contreproductive. Elle est accueillie avec scepticisme par les travailleurs, qui comprennent que des actions plus radicales sont nécessaires. En Grèce, désormais, ce qui est nécessaire est une grève générale politique illimitée pour renverser le gouvernement.

On voit une accumulation de mécontentement et de colère qui, à ce stade, ne trouvent pas de canal – politique ou syndical – pour s’exprimer clairement. En Espagne, au Portugal, en Italie, des centaines de milliers de jeunes sont forcés d’émigrer – une situation que leurs parents croyaient appartenir définitivement au passé.

Il y a des attaques constantes contre les systèmes de santé et d’éducation publiques, une croissance endémique du chômage, particulièrement dans la jeunesse, le scandale des expulsions, des saisies d’appartement – alors même que de nombreux logements sont vides et qu’un nombre croissant de personnes vivent dans la rue. Beaucoup se croyaient membres de la « classe moyenne » et sont tombées sous le seuil de pauvreté.

Dans ces circonstances, les travailleurs considèrent plus que jamais les syndicats comme leur première ligne de défense. Toutes ces pressions devront remonter à la surface, dans une combinaison de mouvements de protestation spontanés et d’explosions de colère, qui finiront par avoir un impact sur les organisations de masse.

Les premières étapes de la radicalisation des masses prendront la forme de grèves, de grèves générales et de manifestations de masses. Nous avons déjà vu cela en Grèce, en Espagne et au Portugal. Mais au vu de la profondeur de la crise, ces actions ne peuvent pas, à elles seules, réussir à empêcher de nouvelles attaques contre les conditions de vie.

Même en Belgique, où l’action militante des pompiers et des cheminots a forcé le gouvernement à battre en retraite, cette victoire sera temporaire. Ce que le gouvernement donne de sa main gauche, il le reprendra de sa main droite. En Grèce, il y a eu près de 30 grèves générales, et pourtant le gouvernement continue d’attaquer.

Graduellement, les travailleurs apprennent par l’expérience que des mesures plus radicales sont nécessaires. Ils commencent à tirer des conclusions révolutionnaires. Trotsky expliquait l’importance des revendications transitoires, comme moyen d’élever la conscience des travailleurs au niveau exigé par l’histoire. Mais il expliquait aussi qu’en période de crise profonde, de telles demandes sont insuffisantes :

« Bien entendu, l’échelle mobile des heures de travail et l’autodéfense ouvrière ne sont pas suffisantes. Ce ne sont que les premiers pas nécessaires pour préserver les ouvriers de la faim, de la mort et des poignards fascistes. Ce sont là des moyens élémentaires de défense, qui s’imposent de toute urgence. Mais ils ne suffisent pas pour résoudre la question. La tâche essentielle est de s’orienter vers une amélioration du régime économique et une utilisation plus judicieuse, plus raisonnable, plus honnête, des forces productives dans l’intérêt du peuple tout entier.

« Elle ne peut être réalisée qu’en rompant avec la routine habituelle des méthodes “normales” du travail syndical. Vous devez reconnaitre que, dans la période du déclin capitaliste, les syndicats isolés sont incapables de s’opposer à l’aggravation incessante des conditions de vie des ouvriers. Il faut avoir recours à des méthodes plus efficaces. La bourgeoisie qui possède les moyens de production et du pouvoir d’État a mené l’économie dans une impasse totale et sans espoir. Il faut déclarer la bourgeoisie débitrice insolvable et que l’économie passe entre des mains honnêtes et propres, c’est-à-dire aux mains des ouvriers. » (Trotsky, Les syndicats et la crise sociale aux États-Unis [discussion avec Plotkin, dirigeant du syndicat l’IGLWU à Chicago], 29 septembre 1938)

Le rôle de la jeunesse

L’une des caractéristiques majeures de la situation actuelle, c’est la persistance de niveaux très élevés de chômage et de sous-emploi, en particulier dans la jeunesse. Il ne s’agit pas de « l’armée de réserve industrielle » dont parlait Marx, mais d’un chômage structurel, organique, permanent, qui est comme un cancer rongeant la société.

Le chômage frappe de plein fouet la jeunesse, sur qui retombe le plus gros fardeau de la crise. Les espoirs et aspirations de la jeunesse se heurtent à un mur infranchissable. Le chômage des jeunes leur est d’autant plus insupportable qu’ils sont hautement qualifiés. C’est un mélange très volatile et explosif.

Pour la première fois, une nouvelle génération ne peut pas espérer vivre mieux que la précédente. On leur a volé leur avenir. Toute une génération de jeunes est sacrifiée sur l’autel du Capital. Il y a bien sûr des différences entre les situations en Turquie et au Brésil. Mais il y aussi des facteurs communs du mécontentement massif. L’un de ces facteurs est le chômage des jeunes.

Ce phénomène n’est pas limité aux pays pauvres d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Asie. Le chômage et la pauvreté peuvent provoquer des explosions dans tout pays, à tout moment. Le chômage des jeunes était un facteur important dans le « printemps arabe ». Il peut avoir le même effet en Europe. D’ores et déjà, il y a une radicalisation de la jeunesse à travers le continent, à différents degrés selon les pays.

En Grande-Bretagne, une vague de mobilisation étudiante a été suivie par des émeutes des jeunes chômeurs dans toutes les grandes villes, ce qui a choqué l’establishment. En Grèce, les grandes mobilisations de la classe ouvrière ont été précédées par un puissant mouvement lycéen. En Espagne et aux États-Unis, le mouvement des « Indignés » (ou Occupy) était essentiellement composé de jeunes. Il y a à ce phénomène de nombreux précédents historiques. La révolution russe de 1905 fut précédée par de grandes manifestations d’étudiants en 1900 et 1901. En France, c’est la répression brutale du mouvement étudiant qui a fourni l’étincelle de la révolution de mai 68.

Lénine disait : « Ceux qui ont la jeunesse ont l’avenir ». Nous devons à tout prix trouver le chemin vers la jeunesse révolutionnaire – et donner une expression organisée au désir instinctif des jeunes de lutter pour un monde meilleur. Le succès ou l’échec de la TMI dépend, dans une grande mesure, de sa capacité à accomplir cette tâche.

Les conditions sont-elles réunies pour la révolution ?

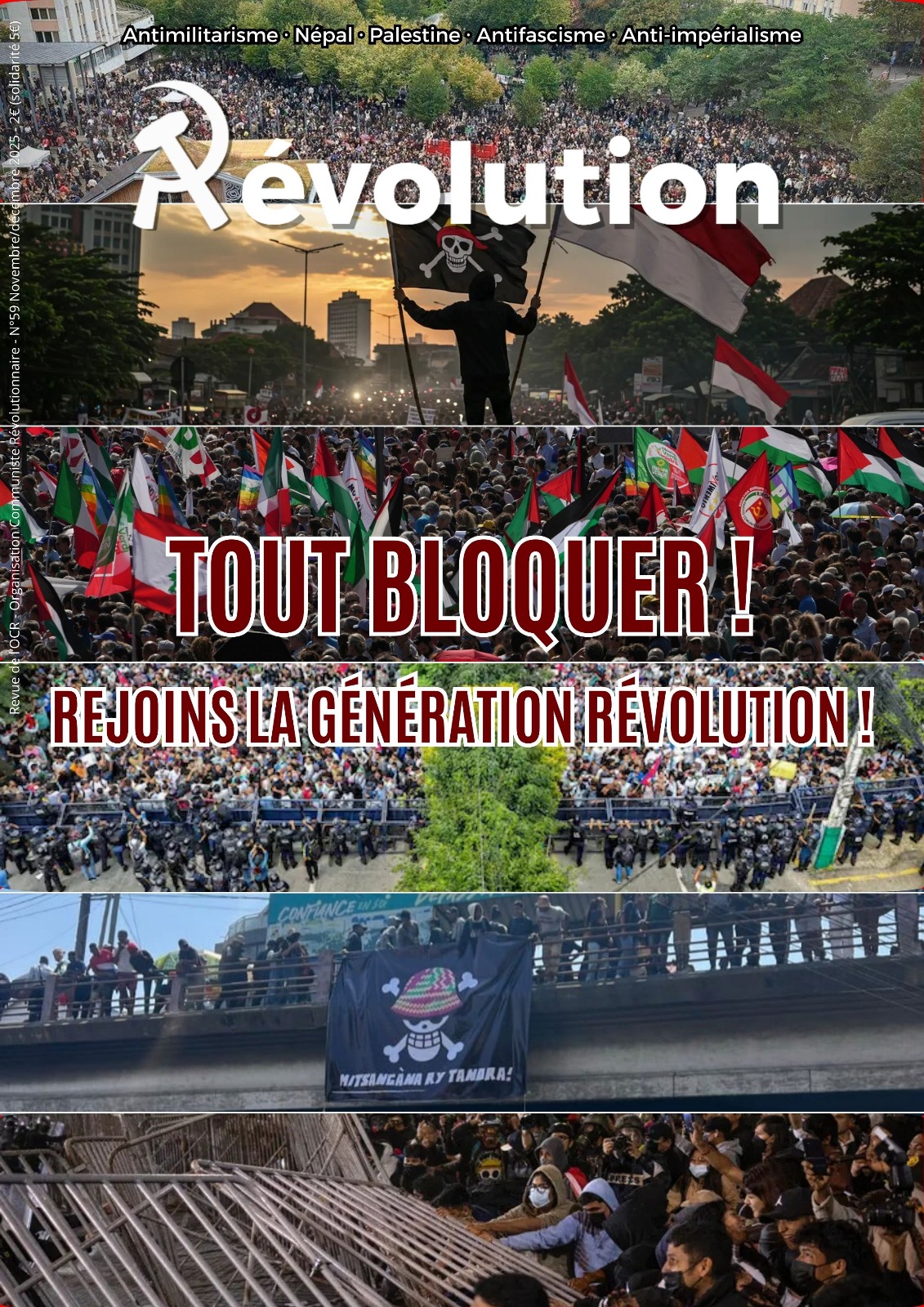

Nous allons vers une situation complètement nouvelle à l’échelle mondiale. Les évènements de ces douze derniers mois l’indiquent clairement. Des nuages de gaz lacrymogènes remplissent les rues d’Istanbul ; les matraques de la police fendent des crânes à São Paulo ; 17 millions de personnes ont renversé le président égyptien. Des protestations ont éclaté en Bulgarie. C’est seulement le commencement d’une vague de mécontentement politique dans le monde « en développement », qui porte en elle un potentiel révolutionnaire.

La dialectique nous apprend que tôt ou tard tout se transforme en son contraire. Cette loi dialectique s’est confirmée de manière frappante à travers les évènements survenus ces douze derniers mois. Souvenons-nous que la Turquie et le Brésil figuraient tout récemment encore parmi les meilleurs élèves des économies émergentes. La possibilité d’une vague révolutionnaire dans ces pays n’avait pas même traversé l’esprit des stratèges du capital. De même, ils n’avaient pas du tout anticipé la possibilité de révolutions renversant Moubarak en Égypte ou Ben Ali en Tunisie.

Il y a des cyniques et des sceptiques partout et en grand nombre. Ce sont les vestiges des défaites passées, des hommes et des femmes ayant vieilli prématurément et perdu la confiance qu’ils portaient dans la classe ouvrière, dans le socialisme – et en eux-mêmes. Les cyniques professionnels vivent une existence misérable en marge du mouvement ouvrier, et parfois en son sein. Leur objectif dans la vie est de se plaindre des travailleurs et de la jeunesse, de minimiser leurs succès et d’exagérer leurs erreurs.

On trouve de tels individus dans les rangs des partis ex-staliniens, en particulier. Depuis qu’ils ont abandonné tout espoir de révolution socialiste, ces misérables créatures n’ont plus qu’un seul but : répandre le poison de leur pessimisme et de leur scepticisme dans la jeunesse, la démoraliser et la décourager de participer au mouvement révolutionnaire.

Ces individus, que Trotsky qualifiait de sceptiques gangreneux, affirment que la classe ouvrière n’est pas prête pour le socialisme, que les conditions ne sont pas réunies, etc. Il va sans dire que, pour ces gens, les conditions pour le socialisme ne seront jamais réunies. Ayant fixé des critères de « maturité » révolutionnaire impossibles à atteindre, ils peuvent s’asseoir confortablement dans leurs fauteuils et ne rien faire.

Il est important de souligner l’idée fondamentale que la caractéristique principale d’une révolution est l’entrée des masses sur la scène de l’histoire. En 1938, Trotsky écrivait :

« Les bavardages de toutes sortes selon lesquels les conditions historiques ne seraient pas encore “mûres” pour le socialisme ne sont que le produit de l’ignorance ou d’une tromperie consciente. Les prémisses objectives de la révolution prolétarienne ne sont pas seulement mûres ; elles ont même commencé à pourrir. Sans révolution socialiste, et cela dans la prochaine période historique, la civilisation humaine tout entière est menacée d’être emportée dans une catastrophe. Tout dépend du prolétariat, c’est-à-dire au premier chef de son avant-garde révolutionnaire. La crise historique de l’humanité se réduit à la crise de la direction révolutionnaire. » (Trotsky, Programme de transition, mai-juin 1938)

Ces lignes décrivent parfaitement la situation mondiale actuelle. Elles auraient pu être écrites hier !

Contre les cyniques et les sceptiques qui nient le rôle révolutionnaire de la classe ouvrière, nous mettrons toujours en évidence le potentiel révolutionnaire des travailleurs et de la jeunesse. Ce potentiel est constamment illustré par les évènements. Les merveilleux mouvements révolutionnaires en Turquie, au Brésil et en Égypte, les grèves générales en Grèce, en Espagne, en Inde et en Indonésie, le mouvement de masse au Portugal (qui a failli renverser le gouvernement), sont autant d’indications claires que la révolution socialiste mondiale a commencé.

Cependant, le fait qu’une révolution commence ne signifie pas qu’elle sera immédiatement victorieuse. Cela dépend de nombreux facteurs, le plus important étant la qualité de sa direction. Hegel écrivait :

« Lorsque nous voulons voir un chêne dans la force de son tronc, l’expansion de ses branches et la masse de son feuillage, nous ne sommes pas satisfaits si, au lieu de cela, on nous montre un gland. » (Hegel, Préface de la Phénoménologie de l’esprit)

Les événements actuels ne sont que les prémisses d’une révolution socialiste. C’est le réveil des masses après une longue période pendant laquelle la lutte des classes s’est émoussée dans de nombreux pays. Après une longue période d’inaction, un athlète doit étirer ses membres et s’échauffer avant de pouvoir passer aux choses sérieuses. De même, la classe ouvrière a besoin de temps pour acquérir l’expérience nécessaire avant de s’élever au niveau qu’exige l’histoire.

En règle générale, les masses apprennent par l’expérience. C’est parfois douloureux et toujours lent. Ce processus d’apprentissage serait rendu à la fois plus rapide et moins pénible s’il existait un parti marxiste puissant doté d’une direction lucide, comme le fut celle de Lénine et Trotsky. S’il y avait eu l’équivalent du parti bolchevique en Égypte, en juin 2013, les travailleurs et la jeunesse révolutionnaire auraient certainement été en mesure de prendre le pouvoir facilement.

Des diplomates européens parlent d’une possible « crise de la démocratie ». Il est clair que les institutions de la démocratie bourgeoise sont poussées jusqu’au point de rupture. Les gouvernements d’Europe, et par-dessus tout Berlin, s’inquiètent que l’austérité imposée cause des conflits sociaux si importants qu’ils deviennent une menace pour l’ordre social établi.

La véritable raison de l’horreur qu’a suscitée chez les bourgeois le renversement de Morsi en Égypte, quand 17 millions de personnes sont descendues dans la rue, c’est la crainte qu’une situation similaire se produise en Europe. Le FT a dressé un parallèle gênant avec l’année révolutionnaire 1848 : « Cela me rappelle 1848. Metternich raillant à la fenêtre la foule sans importance, quelques heures avant son renversement peu cérémonieux ; Guizot choqué au point d’en perdre le souffle lorsqu’il démissionne de son ministère ; Thiers, premier ministre pour un jour, atteint du syndrome de la Tourette dans sa calèche, chassé par les masses... »

Les économistes bourgeois reconnaissent que la seule perspective qu’offre le capitalisme est vingt ans d’austérité. Cela signifie deux décennies de lutte des classes majeure, avec d’inévitables flux et reflux. Des phases d’avancées seront suivies de moment de fatigue, de déception, de désorientation, de défaites et même de réaction. Mais dans le contexte actuel, toute accalmie ne sera que le prélude à de nouvelles luttes explosives, plus puissantes encore. Tôt ou tard, dans un pays ou un autre, la question du pouvoir sera posée. Tout le problème tiendra, à l’instant décisif, dans la capacité du facteur subjectif à se montrer suffisamment fort pour fournir la direction nécessaire.

Des tensions intolérables s’accumulent. Les sources du malaise général dans la société ne sont pas seulement économiques : chômage et baisse du niveau de vie. Ce malaise reflète aussi le désenchantent général vis-à-vis de toutes les institutions de la société capitaliste : les politiciens, l’Église, les médias, les banquiers, la police, le système juridique, etc. Il est aussi influencé par les événements à l’échelle mondiale (Irak, Afghanistan, Syrie, etc.).

Les conditions ne sont pas identiques partout. La situation en Grèce, par exemple, est plus avancée qu’en Allemagne. Mais partout, juste sous la surface, bouillonne le mécontentement, la sensation que la société va très mal, que cela n’est pas supportable et que les dirigeants actuels ne nous représentent pas. Les conditions objectives pour la révolution socialiste sont, soit mûres, soit en voie de maturation accélérée. Mais le facteur subjectif fait défaut. Comme Trotsky l’avait dit il y a déjà longtemps, le problème est celui de la direction.

Pour toute une série de raisons historiques objectives, le mouvement a été rejeté en arrière ; les forces du marxisme authentique ont été réduites à une petite minorité, isolée des masses. C’est là le principal problème, la principale contradiction qu’il faut résoudre. Il est indispensable de recruter les cadres nécessaires, de les former et de les intégrer dans les organisations ouvrières de masse.

Cela prend du temps. La lenteur du processus nous fournira du temps. Mais nous n’en aurons pas à l’infini. Il est nécessaire d’appréhender la tâche de construire les forces du marxisme avec un sens aigu de l’urgence du moment, de comprendre que les grandes victoires futures se préparent par une série de petits succès dans le présent. Nous avons les idées nécessaires. Nos perspectives ont été brillamment confirmées par la marche des événements. Nous devons maintenant porter ces idées dans la classe ouvrière et la jeunesse. La voie vers les travailleurs et la jeunesse est ouverte. Avançons avec confiance.

Vers la construction de la Tendance Marxiste Internationale !

Vive la révolution socialiste mondiale !

Londres, le 11 décembre 2013