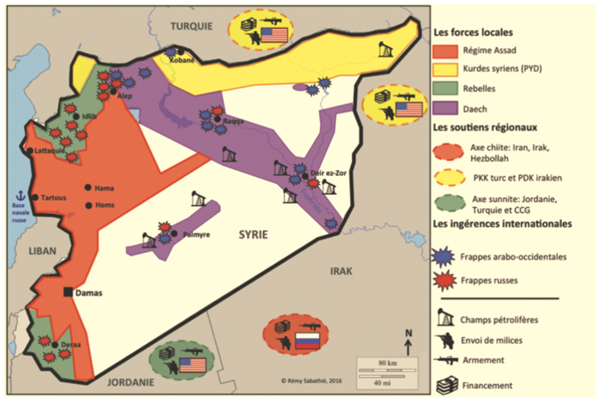

La « conférence de paix » pour la Syrie – qui devait se tenir en février – s’est effondrée avant même de commencer. Sur le terrain, la guerre a pris une nouvelle tournure depuis l’entrée de la Russie dans le conflit. Le régime de Damas, qui était en grande difficulté, est passé à l’offensive et a coupé l’une des principales voies de ravitaillement des rebelles depuis la Turquie. Soumis dans le même temps à la pression de l’État Islamique (EI), les rebelles sont au bord de l’effondrement. Le régime a aussi gagné un peu de terrain face à l’EI, notamment au nord d’Alep.

Le tournant de l’intervention russe

Il y a un an à peine, la situation était radicalement différente. Après la dégénérescence intégriste du mouvement révolutionnaire de 2011, Bachar al-Assad avait regagné un certain soutien populaire, car il était perçu comme un moindre mal face à la barbarie islamiste. Cela s’est notamment manifesté par l’augmentation de la participation aux élections de 2014 – indépendamment de leur truquage massif. Malgré cela, l’armée du régime ne réussissait pas à avancer d’un pouce, paralysée par l’incompétence du commandement – reflet d’un régime pourrissant – et par les désertions massives qui en résultaient. L’intervention de la Russie a complètement changé la donne. Outre ses frappes aériennes intensives contre les rebelles, elle a placé des cadres aux positions clés de l’armée du régime syrien, dont le moral s’est nettement amélioré.

Il y a un an à peine, la situation était radicalement différente. Après la dégénérescence intégriste du mouvement révolutionnaire de 2011, Bachar al-Assad avait regagné un certain soutien populaire, car il était perçu comme un moindre mal face à la barbarie islamiste. Cela s’est notamment manifesté par l’augmentation de la participation aux élections de 2014 – indépendamment de leur truquage massif. Malgré cela, l’armée du régime ne réussissait pas à avancer d’un pouce, paralysée par l’incompétence du commandement – reflet d’un régime pourrissant – et par les désertions massives qui en résultaient. L’intervention de la Russie a complètement changé la donne. Outre ses frappes aériennes intensives contre les rebelles, elle a placé des cadres aux positions clés de l’armée du régime syrien, dont le moral s’est nettement amélioré.

L’intervention russe a porté des coups très durs aux rebelles soutenus par l’Arabie Saoudite et la Turquie. La prise du corridor d’Azzaz par les troupes de Damas a coupé les voies commerciales des rebelles – et de la Turquie – avec l’EI, les privant d’une importante source de carburant. Parmi les centaines de milices composant les forces rebelles dites « modérées », les deux plus importantes, Jabhat al-Nosra et Ahrar al-Sham, sont affiliées à Al-Qaida et ont été au centre de manœuvres visant à créer un front unique soutenu par la CIA, Ankara et Riyad. Ces tentatives ont toutes échoué : aucun de ces groupes n’a envie de combattre sérieusement l’EI, dont ils se sentent idéologiquement proches et avec lequel ils font même des affaires lucratives. En outre, leurs rivalités mutuelles ont débouché sur une vague d’assassinats et de conflits internes qui a fait voler en éclat le paravent d’unité de la coalition des « modérés ». Leur seul objectif commun est le renversement du régime d’Assad, alors que celui-ci apparaît de plus en plus aux occidentaux comme un « mal nécessaire » face à la perspective de l’effondrement de l’État syrien et au renforcement de l’État Islamique.

Pour Washington, la nécessité absolue est désormais de « stabiliser » la région. Mais cela suppose de disposer de forces au sol. Or, toutes les tentatives américaines de créer des forces à leur solde ont été combattues par les rebelles comme par la Turquie et l’Arabie Saoudite. Puis l’intervention russe a balayé toute possibilité d’intervention directe de Washington.

Cette impasse est révélatrice de la crise de l’impérialisme américain, qui elle-même découle de la crise générale du capitalisme. Alors que l’impuissance des États-Unis les oblige à s’appuyer sur l’Iran pour tenter de stabiliser la région, leurs alliés traditionnels – l’Arabie Saoudite, la Turquie et Israël – sont devenus de nouvelles sources d’instabilité. Réticents à soutenir des islamistes incontrôlables, les États-Unis ont essayé de pousser Riyad et Ankara à intervenir directement contre l’EI. Mais ceux-ci ont refusé, car une telle intervention renforcerait l’Iran et Bachar al-Assad.

La question kurde

Pour Erdogan comme pour la monarchie saoudienne, la guerre en Syrie est désormais une question de survie. Ces régimes en crise ouverte se sont lancés dans des aventures militaires pour essayer d’enrayer leur chute. C’est ce qui explique les récentes attaques de l’armée turque contre les positions kurdes en Syrie, alors même que les Kurdes sont soutenus de facto par les États‑Unis.

Les milices kurdes sont aujourd’hui une des forces les plus importantes de Syrie. Elles rassemblent jusqu’à 80 000 combattants au sein des Forces Démocratiques Syriennes. Dans la première période de la révolution syrienne, les troupes du régime ont abandonné les zones kurdes, laissant derrière elles un vide qui a été comblé par le PYD, organisation traditionnelle des Kurdes de Syrie liée au Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK). La popularité de ce mouvement et ses succès s’expliquent par le fait que, contrairement à la plupart des autres groupes armés, il s’agit d’une milice populaire basée sur un programme démocratique et non-confessionnel. Le PYD est actuellement le mouvement le plus progressiste au Moyen-Orient. Il est néanmoins utilisé par les États-Unis à des fins purement réactionnaires. Pour les impérialistes, le soutien aux minorités nationales est toujours un piège réactionnaire. Pour l’instant, ils sont obligés d’utiliser les Kurdes, mais à un certain stade, ils tenteront de diviser le mouvement pour éviter qu’il ne devienne une menace pour leurs intérêts.

Avec la création, en décembre, du Congrès Démocratique Syrien, un État kurde indépendant s’est constitué qui couvre la majeure partie de la frontière entre la Turquie et la Syrie. Il joue le rôle d’un État tampon pour le régime d’Assad. Une telle situation – et son impact dans les régions kurdes de Turquie – est inacceptable pour Erdogan. Après la guerre civile lancée au Kurdistan turc, les offensives turques contre les Kurdes de Syrie montrent l’impasse dans laquelle se trouve Erdogan. Elles accroîssent les tensions entre Washington et Ankara. Le porte-parole du Pentagone, pourtant allié de la Turquie, a ainsi appelé l’armée turque à cesser ses frappes et à viser plutôt l’EI. En vain. C’est, là encore, une illustration flagrante de l’impuissance des États-Unis dans la région.

L’avenir de la Syrie

La guerre civile syrienne semble être entrée dans sa phase finale. Le régime d’Assad, qui n’aurait pu survivre sans l’aide russe et iranienne, est à l’offensive et les rebelles sont de plus en plus isolés.

En dernière analyse, la diplomatie bourgeoise est l’expression des rapports de forces concrets sur le terrain, car elle est conditionnée par les limites de la situation militaire et économique. On le voit bien en Syrie. Les occidentaux ont été contraints d’accepter le maintien du régime syrien, quitte à s’opposer à leurs anciens alliés. Leur priorité est de mettre fin à la guerre le plus tôt possible. De leur côté, les Russes ne sont pas pressés, car leur domination en Syrie les met en position de force pour négocier, alors qu’un cessez-le-feu offrirait une bouffée d’air aux rebelles. Ces derniers n’ont rien à offrir et sont donc opposés à toute idée de négociation, car elle ne pourrait se faire que sur leur dos.

Même si elle est écrasée militairement, l’insurrection jihadiste va se poursuivre pendant des années, manipulée par les puissances régionales. Le mouvement révolutionnaire syrien de 2011 a été assommé par la guerre ; une génération entière a été traumatisée. La relance de la lutte des classes en Syrie dépend largement de l’éclosion d’un nouveau mouvement à l’échelle régionale. Le déclin de l’impérialisme américain ouvre une nouvelle période d’instabilité. Différents régimes tenteront de profiter de ce déclin pour jouer un rôle indépendant.

La guerre en Syrie incarne tous les aspects – économique, social, politique, militaire et diplomatique – de la crise du capitalisme. Toutes ces tensions vont déboucher sur de nouveaux conflits militaires, mais aussi sur une intensification de la lutte de classes. La répétition, à une échelle plus grande, des mouvements de 2011 en Égypte ou de 2013 en Turquie balayerait le chaos réactionnaire provoqué par les interventions impérialistes.