Les manifestants ont mis le feu au Parlement fédéral, à la Cour suprême, aux sièges des partis politiques ainsi qu’aux résidences de hauts responsables. Le Premier ministre, suivi de plusieurs ministres, a présenté sa démission. L’armée procède désormais à l’évacuation des dirigeants vers des lieux sécurisés. Après des années de misère accablante, la jeunesse népalaise dit stop. Elle vient d’écrire une page de son histoire.

Karl Marx a un jour décrit comment, sous le capitalisme, « l'accumulation de richesse à un pôle signifie donc en même temps à l'autre pôle une accumulation de misère, de torture à la tâche, d'esclavage, d'ignorance, de brutalité et de dégradation morale pour la classe dont le produit propre est, d'emblée, capital ». Le Népal en est un exemple typique.

Le salaire moyen dans le pays est de 1 400 dollars par an et environ une personne sur cinq vit dans la pauvreté. À cela s'ajoute un taux de chômage de 10,7 %, tandis que le chômage des jeunes atteint 20 %. Les 10 % des ménages les plus riches détiennent 40 % des terres, alors qu'une grande partie de la population n’en possède que peu ou pas du tout.

Cette situation désespérée oblige environ 1 000 personnes par jour à quitter le pays pour chercher du travail à l'étranger. Au total, environ 2 millions de Népalais se trouvent dans cette situation. Ils envoient chez eux des fonds représentant 26 % du PIB total du pays : la moitié des familles népalaises dépendant du soutien financier de parents vivant à l'étranger pour survivre.

https://twitter.com/i/status/1965488391631634454

Tandis que la majorité de la population peine à survivre, une petite élite mène grand train, attisant une colère croissante. Celle-ci s’est récemment cristallisée sur les réseaux sociaux, où prolifèrent des vidéos dénonçant l’écart béant entre les riches et le reste du pays. Les projecteurs se braquent surtout sur les nepo babies, ces enfants de politiciens et d’hommes d’affaires privilégiés.

L’un des exemples les plus commentés montre le fils du politicien Bindu Kuma Thapa (Congrès népalais au pouvoir, accusé de corruption), posant fièrement devant un « sapin de Noël » entièrement constitué de boîtes Louis Vuitton, Gucci et Cartier. L’image est devenue virale sous le hashtag #PoliticiansNepoBabyNepal.

https://twitter.com/i/status/1965729312516280441

Une autre vidéo, tout aussi partagée, met en scène le fils de l’ancien président de la Cour suprême, Gopal Parajuli, s’affichant avec des voitures de luxe et dans des restaurants étoilés. La légende, amère, interroge : « Il exhibe ouvertement ses voitures et ses montres de luxe sur les réseaux sociaux. Combien de temps allons-nous encore supporter cela ? »

Il y a eu d'innombrables scandales très médiatisés ces derniers temps, qui ont révélé la corruption flagrante des membres de l'élite népalaise. L'année dernière, plusieurs hauts fonctionnaires ont été condamnés pour avoir détourné jusqu'à 10,4 millions de dollars dans le cadre d'un accord conclu avec Airbus en 2017.

L'année précédente, plusieurs anciens ministres avaient été inculpés dans le cadre du « scandale des réfugiés bhoutanais ». Il s'agissait d'extorquer d'énormes sommes d'argent à des Népalais pauvres. Désespérés de trouver du travail, ils avaient été présentés comme des réfugiés bhoutanais afin d'être envoyés aux États-Unis. Les exemples de ces gangsters pillant les ressources du peuple à leur propre profit sont innombrables.

Interdiction des réseaux sociaux

Dans ce contexte général, le jeudi 4 septembre, le gouvernement a interdit 26 réseaux sociaux, dont WhatsApp, Facebook, Instagram et YouTube.

Cette mesure a été présentée comme une réponse aux fake news, aux « discours haineux » et à la « fraude en ligne ». Ce gouvernement de malfaiteurs et de gangsters a affirmé que des individus munis de fausses pièces d'identité commettaient des « cybercrimes » et « perturbaient l'harmonie sociale ». Il a donc exigé des réseaux sociaux qu'ils nomment un agent de liaison dans le pays. Ceux qui ne s'y sont pas conformés ont été bannis.

Ces excuses ont toutefois été immédiatement perçues pour ce qu'elles étaient : des mensonges éhontés utilisés pour dissimuler la suppression des droits démocratiques.

Étant donné que près de 8 % de la population vit à l'étranger, cette mesure soudaine a privé de nombreux Népalais de toute communication avec leurs proches.

Engels décrivait la démocratie bourgeoise comme la meilleure couverture possible pour le capitalisme, car les gens croient qu'ils ont la possibilité de changer les choses. Cependant, pour maintenir la démocratie bourgeoise, il faut être en mesure d'offrir quelque chose aux masses. N'ayant rien à offrir aux masses, le gouvernement népalais a donc clairement recouru à la restriction des droits démocratiques pour tenter d'empêcher toute opposition.

Les événements

Lundi 8 septembre à 9 heures, s’est tenue une mobilisation annoncée comme une « manifestation pacifique, mêlant activités culturelles et ludiques », selon l’un des organisateurs. Si l’interdiction des réseaux sociaux en a été le déclencheur, la colère des participants visait bien plus large. Comme l’a résumé un manifestant : « Ce n’est pas seulement l’interdiction des réseaux sociaux qui nous révolte, notre véritable objectif est de mettre fin à la corruption. »

Le manifestant Aayush Basyal a décrit une foule largement composée de jeunes, inspirés à la fois par les soulèvements au Sri Lanka et au Bangladesh, et par les vidéos TikTok dénonçant les profondes inégalités du pays. Un autre participant expliquait sa présence par la volonté de « défendre notre avenir », appelant de ses vœux un Népal libéré de la corruption, où chacun aurait un accès facilité à l’éducation, aux soins médicaux et à un avenir meilleur.

Depuis longtemps, la frustration s'accumule dans la société népalaise.

En 2006, à la suite d'une insurrection maoïste croissante, un grand mouvement de protestation a éclaté, forçant la fin de la monarchie vieille de deux siècles, qui a été officiellement abolie deux ans plus tard. Depuis lors, il y a eu 14 gouvernements différents, dont aucun n'a amélioré le niveau de vie de la population et aucun n'a terminé son mandat de cinq ans.

Le Premier ministre KP Sharma Oli, du Parti communiste népalais (marxiste-léniniste unifié), qui a démissionné hier, était le cinquième Premier ministre en cinq ans. Il faisait partie d'un gouvernement de coalition avec un parti bourgeois. C'est une caractéristique courante de la politique népalaise depuis 2008. Le principal parti d'opposition, le Parti communiste du Népal (centre maoïste), a été au pouvoir jusqu'en 2022 en coalition avec le parti monarchiste !

Video : https://x.com/TulsiPotus/status/1964998112059212229

Il existe de nombreux partis dits communistes, mais chaque fois que l'un d'entre eux est arrivé au pouvoir, il n'a fait que gérer le capitalisme et l'austérité exigés par la classe dirigeante. Et tout comme le reste de l'establishment, ils ont aussi leurs nepo babies. La petite-fille de Pushpa Kamal Dahal, le leader du parti centre maoïste, a récemment suscité la colère des travailleurs et des jeunes népalais en organisant un mariage fastueux. Tout cela les a discrédités aux yeux des masses.

Le renversement de la monarchie a été un grand pas en avant, mais il n'a pas vraiment changé quoi que ce soit en ce qui concerne le niveau de vie de la majorité des Népalais. De là ont grandi colère, amertume et frustration, amassant comme une réserve explosive dans la société. Il ne manquait qu’une étincelle : celle du 8 septembre.

Lors de la manifestation, le New York Times a décrit comment des milliers de jeunes ont défilé vers le parlement. Ils ont toutefois été arrêtés par un cordon de policiers. Les manifestants pouvaient voir « les membres du parlement [les] observer depuis le toit du bâtiment ».

Quelques jours auparavant, le Premier ministre Oli avait déclaré que les manifestants « ne sont pas capables de penser par eux-mêmes, mais veulent parler d'indépendance ». Pour la plupart des manifestants, ce geste a sans doute été vécu comme une provocation de la part de politiciens corrompus et coupés de la réalité. La foule ne réclamait qu’un niveau de vie digne, mais elle s’est sentie méprisée, traitée comme une bande d’ignorants. Selon un manifestant resté anonyme, cela a « attisé une rage démesurée ».

La foule a craqué. Elle a enfoncé les barbelés, forçant la police à battre en retraite alors qu'elle encerclait le bâtiment du Parlement. La police a répliqué par des gaz lacrymogènes et des canons à eau, mais en infériorité numérique, elle s’est révélée incapable de contenir la foule. « À 13 heures, le site de la manifestation était en proie au chaos », avec des grenades lacrymogènes et des balles en caoutchouc qui volaient au-dessus des têtes des manifestants.

Un autre manifestant a raconté avoir vu quelqu'un « crier sur les policiers et, deux secondes plus tard, s'effondrer mort sur le sol ». La police a intensifié ses mesures répressives, tirant à balles réelles sur la foule.

Ces actes de répression n’ont pas apaisé la colère : ils l’ont embrasée. Les manifestants ont riposté avec tout ce qui leur tombait sous la main : branches d'arbres, bouteilles d'eau... Certains ont finalement réussi à prendre d'assaut le bâtiment du Parlement. Le mouvement de protestation s'est ensuite étendu au-delà de Katmandou, à Biratnagar, Bharatpur et Pokhara, dans l'ouest du Népal, où il a été confronté à une répression généralisée de la part des autorités. Au total, il semble que 19 personnes aient été tuées et jusqu'à 400 blessées.

Pris de panique, le gouvernement a alors tenté d'imposer un couvre-feu, empêchant les gens de se rassembler devant le Parlement et d'autres bâtiments du gouvernement. Cet ordre a été complètement ignoré. Comme l'a expliqué un manifestant de 23 ans, « près de 20 personnes ont été assassinées par l'État ». Il était donc temps que les meurtriers « assument leurs responsabilités ».

Comme un bâton de dynamite allumé puis explosé, la rage refoulée des masses s'est libérée. Chaque repas sauté, chaque mois de salaire retardé, chaque vidéo montrant la richesse de la classe dirigeante a ajouté à l'énorme colère qui s'est déchaînée dans une vengeance légitime.

Après avoir pris d’assaut le Parlement, les manifestants y ont mis le feu. Pour sanctionner près de vingt ans d’échecs politiques, ils ont incendié les bureaux des partis. Rejetant un système judiciaire jugé complice de la corruption, ils ont embrasé la Cour suprême. Animés par le désir de se venger de la corruption organisée, ils ont incendié les résidences du Premier ministre et d’autres responsables. En apprenant que ces derniers étaient évacués par l’armée en hélicoptère, ils ont envahi l’aéroport et l’ont réduit en cendres à son tour. Cette nuit-là, un message a résonné : lorsque les masses se soulèvent, aucune force au monde ne peut les contenir.

Après avoir contemplé l'abîme, les ministres d'État ont fait marche arrière. Réalisant qu'ils étaient incapables d'arrêter les manifestations par la force, ils ont alors tenté de faire des concessions. Le gouvernement a levé l'interdiction des réseaux sociaux, a promis de créer une commission chargée d'« enquêter sur les violences » et même de « verser une aide aux familles des victimes » et d'« offrir des soins gratuits aux blessés ». Dans un flot de larmes de crocodile, le Premier ministre Oli s'est dit « profondément attristé » par ces décès. Mais les manifestations ont continué.

Lorsqu'un mouvement révolutionnaire est en pleine ascension, il n'y a pratiquement rien qui puisse l'arrêter. Si le gouvernement tente de le réprimer, cela ne fait qu'exaspérer les masses et les inciter à passer à l'action. S'il fait des concessions, cela ne fait qu'encourager la poursuite de l'action ; après tout, cela donne des résultats !

À ce stade, la bourgeoisie et le gouvernement ont été pris de panique. Les ministres du gouvernement ont démissionné les uns après les autres, comme des rats quittant un navire en perdition. De plus, le parti du Premier ministre lui-même était en proie à l'agitation. Ce parti s'appelle le Parti communiste népalais (marxiste-léniniste unifié), mais tout ce qu'il a fait depuis qu'il est au pouvoir, c'est participer à la gestion du système capitaliste.

Un certain nombre de membres du parti, tant au niveau local que central, ont commencé à démissionner pour protester contre ce qui se passait. Certains ont peut-être eu des remords, mais d'autres ont clairement démissionné uniquement par crainte de la colère des masses.

https://twitter.com/i/status/1965660258430583121

Finalement, mardi matin, le Premier ministre Oli a fini par céder. Il a expliqué qu'« au vu de la situation défavorable dans le pays », il démissionnait afin de « résoudre » les problèmes « politiquement, conformément à la Constitution ». En réalité, cette démission était loin d'être volontaire. Il a dû être évacué par hélicoptère par l'armée.

C'est une victoire fantastique. Les masses népalaises ont fait face aux forces de répression, ont imposé un revirement de la politique du gouvernement, puis l'effondrement du gouvernement lui-même.

Il faut toutefois souligner qu'il s'agit d'une victoire dans une bataille. La guerre reste à gagner. Et les ennemis des masses népalaises pansent leurs blessures et se regroupent. Le président, qui reste en fonction, a appelé à « l'unité nationale ». Il a exhorté « tout le monde, y compris les citoyens qui manifestent, à coopérer pour trouver une solution pacifique » à la situation. Il a appelé « toutes les parties à faire preuve de retenue ». Le président parle d'unité nationale, mais les riches et les pauvres au Népal ne font pas partie de la même nation ; compte tenu des inégalités incroyables, les riches vivent sur une autre planète !

De plus, l'armée népalaise a décrété un couvre-feu national et a également publié une déclaration exhortant la population à « faire preuve de retenue ». Le fait que le président et l'armée doivent supplier les manifestants eux-mêmes de faire preuve de retenue montre qu'ils ne maîtrisent pas la situation. En fait, comme l'a décrit un journaliste, pendant un certain temps, il semblait n'y avoir « personne aux commandes ». Les forces de répression n'ont pas pu arrêter les masses, mais il n'y avait pas non plus de force pour guider et organiser cette force élémentaire.

Hier soir, les services de sécurité ont lancé un appel commun en faveur d'une « résolution pacifique par le dialogue afin de rétablir l'ordre et la stabilité ». Comme l'expliquait Marx, l'État n'est en fin de compte rien d'autre qu'un corps armé chargé de défendre la propriété privée. Les officiers, les chefs de police et les hauts fonctionnaires de l'État ont été soigneusement sélectionnés et formés pour représenter les intérêts de la bourgeoisie, ni plus ni moins.

Ceux qui luttent pour un changement au Népal devraient prêter une attention particulière aux paroles de ces personnes. Que souhaitent-ils ? Souhaitent-ils mettre fin à la corruption ou utiliser collectivement les richesses du Népal ? Non ! Ils veulent « rétablir l'ordre et la stabilité ». En d'autres termes, ils souhaitent revenir à la situation telle qu'elle était le dimanche 7 septembre, peut-être avec un changement de personnel au sommet. Cela signifierait la même pauvreté, le même chômage et la même corruption.

Un autre élément entre en jeu : la situation géopolitique. Le Népal ne peut être considéré isolément. Une lutte de pouvoir est également en cours dans la région. L'Inde a toujours été la principale puissance dominant le Népal, mais le Premier ministre Oli était considéré comme plus proche de la Chine. Avec son éviction, les puissances impérialistes vont tourner autour du pays, cherchant à mettre « leur homme » au pouvoir.

Et maintenant ?

Balendra Shah, le maire de Katmandou, s'est récemment illustré. D'abord connu comme artiste hip-hop produisant des chansons dénonçant la corruption, il a remporté les élections de 2022 en se présentant contre tous les partis politiques.

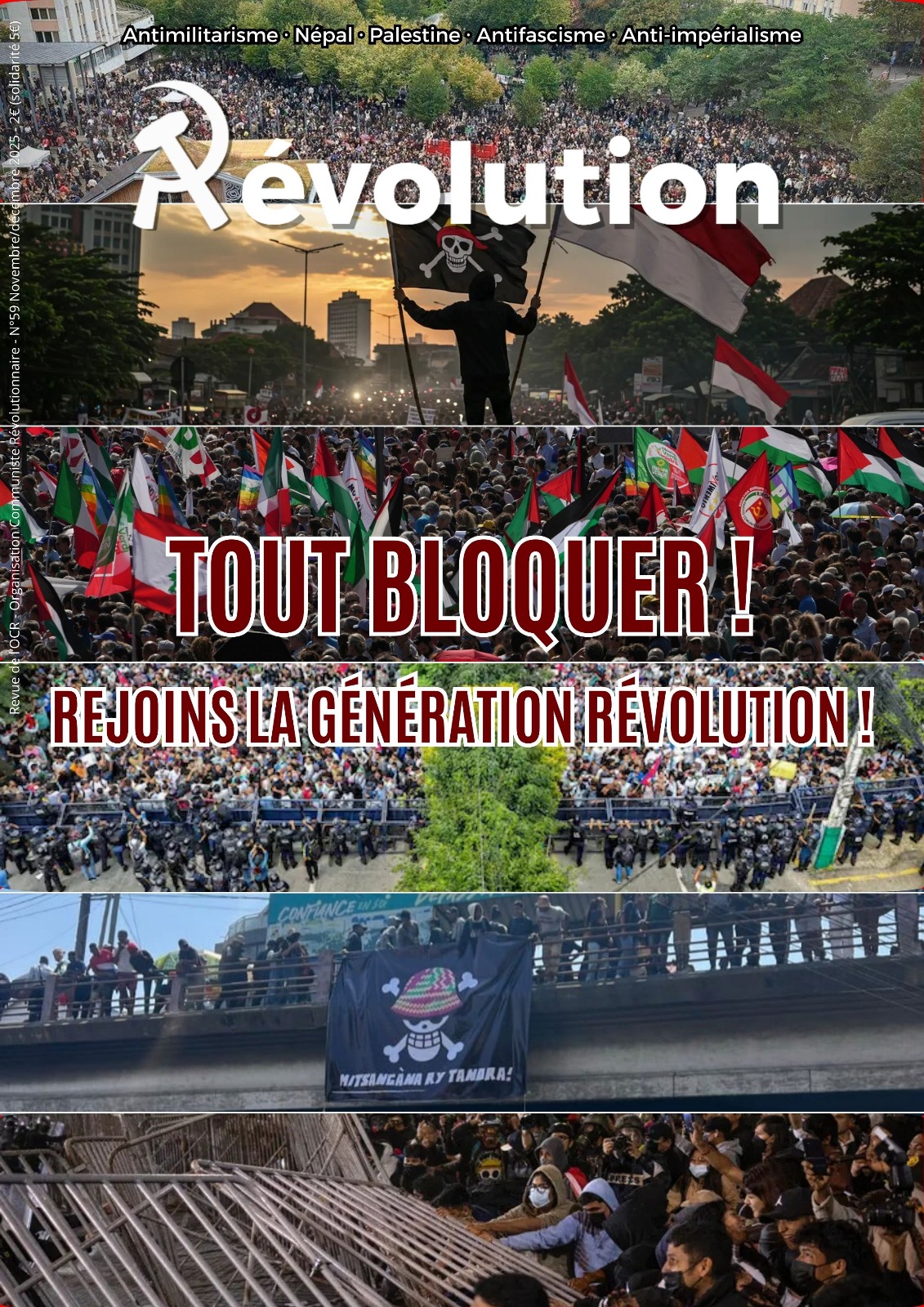

Que les masses népalaises aient trouvé leur inspiration dans les soulèvements du Bangladesh et du Sri Lanka est une excellente nouvelle. / Image : utilisation équitable

Il a gagné précisément parce qu'il était considéré comme un « outsider ». Il a de nouveau appelé les masses à faire preuve de « retenue ». Il laisse entendre que la victoire est déjà acquise parce que « votre meurtrier a démissionné ». À partir de maintenant, dit-il, « c'est votre génération qui doit diriger le pays ».

Il est formidable que les masses népalaises se soient inspirées de ce qui s'est passé au Bangladesh et au Sri Lanka.

De même, une ONG appelée Hami Nepal, créée par un autre rappeur nommé Sudhan Gurung, a publié une liste de revendications. Parmi celles-ci figurent :

- La démission immédiate du gouvernement.

- La démission de tous les ministres de toutes les provinces.

- La poursuite rapide et sans compromis de ceux qui ont ordonné le tir sur les népalais innocents.

- La formation d'un gouvernement intérimaire dirigé par des jeunes, avec une vision d'un avenir juste et responsable.

Il faut dire à tous ceux qui sont inspirés par les événements au Népal : cela ne suffit pas ! Que les masses népalaises aient trouvé leur inspiration dans les soulèvements du Bangladesh et du Sri Lanka est une excellente nouvelle. Cependant, outre l'inspiration, ces exemples constituent un avertissement sévère. La triste réalité est que, malgré l'héroïsme et la bravoure extraordinaires des masses sri-lankaises et bangladaises, rien n'a vraiment changé dans ces pays.

Au Bangladesh, il y a également eu un mouvement mené par des jeunes contre la pauvreté, l'oppression et les inégalités. Ce mouvement a renversé le gouvernement de Sheikh Hasina et plusieurs leaders de la révolution ont été intégrés au gouvernement. Cependant, si les visages au sein du gouvernement ont changé, il n'y a pas eu de rupture avec le capitalisme. Cela signifie que la pauvreté, l'oppression et les inégalités persistent dans le pays.

Fondamentalement, c'est le système capitaliste qui est la cause profonde des problèmes des masses. C'est particulièrement le cas dans les pays moins avancés économiquement qui sont dominés par l'impérialisme.

Comme l'affirme à juste titre un manifestant, « la démission du Premier ministre ne suffit pas ». Il est temps de « briser le cycle » des différents partis nationaux qui arrivent au pouvoir sans rien changer fondamentalement pour les masses.

En fin de compte, pour remporter la victoire, les masses népalaises ne doivent pas se laisser berner par une tentative d'introduire certains leaders du mouvement sans renverser le capitalisme.

La nécessité d'un leadership

Le Népal, le Sri Lanka, le Bangladesh et l'Indonésie sont tous des exemples de révolutions qui ont eu lieu ces dernières années. En temps normal, la population ne s'intéresse pas à la politique. Soit elle n'en a pas le temps, après de longues heures de travail, soit elle n'en a pas envie (car rien ne change jamais), et généralement, c'est une combinaison des deux.

Il arrive cependant que la colère des masses atteigne un tel paroxysme qu'elles brisent toutes les barrières et s'impliquent directement dans la politique. C'est ainsi que Trotsky définit une révolution.

Cependant, lorsque les masses entrent pour la première fois en politique dans le cadre d'une révolution, elles le font avec une certaine naïveté inévitable. Elles apprennent assez rapidement certaines choses, comme le fait que l'État est une force de répression au service de la défense de la propriété privée. Elles ne le font pas en lisant L'État et la révolution, mais en étant aspergées par des canons à eau.

Le problème, c'est que les masses ne continueront pas à se battre éternellement. Voir ses amis se faire abattre, être asphyxié par les gaz lacrymogènes ou fuir la police dans la terreur est très épuisant. Il arrive donc souvent que les masses ne soient pas en mesure de comprendre pleinement et à temps quelle voie il faut suivre.

Il arrive que la colère des masses atteigne un tel paroxysme qu'elles brisent toutes les barrières et s'impliquent directement dans la politique / Image : Rahul Raut, Twitter

C'est là qu'intervient le leadership révolutionnaire. Les révolutions auront lieu, qu'il y ait ou non des marxistes révolutionnaires. Il suffit de regarder les informations ces jours-ci pour s'en convaincre. Cependant, ce qui détermine le succès ou l'échec d'une révolution, c'est la présence d'un leadership adéquat.

S'il existait actuellement au Népal un véritable parti communiste ancré dans les masses et suffisamment important pour être entendu par celles-ci, toute la situation pourrait être transformée. Ce parti pourrait agir comme un catalyseur qui accélérerait le processus d'apprentissage des masses. Il pourrait, étape par étape, gagner la direction de la classe ouvrière et la mener au pouvoir.

Essentiellement, ce que nous avons vu au Népal ressemble beaucoup à la révolution de février 1917 en Russie. Les masses ont démontré leur pouvoir en renversant le Premier ministre. Mais elles ne semblent pas encore suffisamment conscientes pour aller jusqu'au bout et renverser le capitalisme. Ce qui manque actuellement au Népal, c'est précisément un parti bolchevique qui pourrait conduire les masses au renversement du système capitaliste.

La classe dirigeante est actuellement incapable de réprimer le mouvement, que ce soit par la répression ou par des concessions. Les masses, cependant, ne savent pas quelle voie suivre. S'il existait un parti suffisamment important pour se faire entendre et qui appelait les travailleurs et les paysans à former des comités pour défendre la soi-disant révolution de la génération Z dans chaque ville et chaque quartier. Si chacun de ces comités élisait ensuite des représentants à un comité national de coordination, ce serait le premier pas vers la création d'une forme de gouvernement complètement différente.

Au lieu de changer le groupe de politiciens qui gère ce système corrompu, on pourrait avoir un gouvernement ouvrier. Si cela se produisait, ils pourraient facilement appeler les travailleurs et les paysans d'Indonésie à faire de même. Cela mettrait le feu à tout le continent asiatique.

Les révolutionnaires du monde entier devraient prêter une attention particulière au Népal. Un journaliste népalais a déclaré que tout le monde était « surpris et choqué » par ce qui s'était passé. Personne « ne pensait que cela dégénérerait à ce point ». Cependant, la devise d'aujourd'hui est « s'attendre à l'inattendu ». Dans presque tous les pays du monde actuellement, il existe une pression immense sur le niveau de vie et une haine du statu quo, des dirigeants politiques et des institutions, sans qu'il y ait eu de véritables défaites importantes des travailleurs dans les mémoires.

Nous ne pouvons pas savoir exactement où et quand la prochaine explosion révolutionnaire aura lieu. Mais les conditions qui prévalent actuellement au Népal existent aujourd'hui dans la plupart des pays de la planète. Le Népal d'aujourd'hui sera demain la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis et d'autres pays.

Il faut s'attendre à des révolutions. Ce qui déterminera leur succès, c'est la capacité à construire à temps des partis révolutionnaires capables de les mener à la victoire.