Un nouveau conflit a éclaté entre l’Inde et le Pakistan, deux puissants rivaux qui revendiquent chacun la victoire jusqu’à présent. Aux premières heures du 7 mai, l’armée de l’air indienne a lancé neuf frappes sur des cibles situées au Pakistan et dans la région du Cachemire sous administration pakistanaise. En réponse, le Pakistan affirme avoir abattu cinq avions de chasse indiens, une déclaration que l’Inde dément pour l’instant.

Selon les autorités indiennes, les frappes visaient des camps appartenant aux groupes terroristes Lashkar-e-Taiba et Jaish-e-Muhammad, responsables de multiples attentats sur le sol indien. De son côté, le Pakistan rapporte que ces attaques ont causé la mort de 26 personnes et blessé 46 autres dans plusieurs villes pakistanaises et dans la région de l’"Azad" Cachemire, notamment à Muridke, près de Lahore. Parmi les victimes figurent des proches et des collaborateurs de Masood Azhar, inscrit sur la liste des terroristes de l’ONU.

Le Pakistan a affirmé que cinq avions à réaction indiens impliqués dans l'attaque ont été abattus, dont trois Rafale, un MiG-29 et un Su-30. Le Pakistan s'est également engagé à répondre à ces attaques avec toute la force nécessaire au cours de la période à venir. Au cours de ces attaques aériennes, des tirs d'artillerie nourris ont été signalés le long de la ligne de contrôle, qui est la frontière de facto entre l'Inde et le Pakistan au Cachemire. Les deux parties ont affirmé avoir infligé de lourdes pertes à l'autre camp.

Ces frappes surviennent quelques semaines après l’attentat de Pahalgam, une station touristique située dans le Cachemire sous contrôle indien, qui a fait 26 morts. L’Inde a accusé le Pakistan d’en être responsable. En réaction, le Premier ministre indien, Narendra Modi, avait juré de riposter, préparant une réponse militaire dans les semaines suivantes.

À la suite de l’attaque de Pahalgam, l’Inde a également décidé unilatéralement de suspendre le traité sur les eaux de l’Indus (Indus Water Treaty, IWT), un accord signé en 1960 et soutenu par la Banque mondiale, qui régit le partage des ressources hydriques entre les deux nations. Bien qu’il ait résisté à plusieurs conflits et tensions, ce traité devient la première victime officielle de la guerre actuelle. D’autres mesures de rétorsion ont été déclarées, notamment la fermeture de l’espace aérien aux compagnies aériennes des deux pays.

Des deux côtés, des responsables publics et ministres ont multiplié les déclarations incendiaires, attisant une véritable hystérie belliciste. Les médias grand public se sont lancés dans une surenchère nationaliste, avec des présentateurs vociférant à l’écran, proférant des menaces de destruction mutuelle, allant jusqu’à évoquer l’anéantissement nucléaire et la conquête totale. Ce discours enflammé a été largement rejeté par la classe ouvrière, qui l’a accueilli avec indignation et mépris. Un sentiment de paix et de respect mutuel perdure en effet parmi les travailleurs indiens et pakistanais. À l’inverse, certains éléments issus du lumpenprolétariat et d’une classe moyenne sectaire ont réclamé vengeance et effusion de sang, tout en demeurant confortablement installés dans leurs demeures luxueuses.

Les dirigeants des deux pays ont également fait du lobbying au niveau international, et toutes les grandes puissances du monde, y compris les États-Unis et la Chine, ont fait des déclarations et utilisé la diplomatie pour défendre leurs propres intérêts dans la région. Une réunion urgente du Conseil de sécurité des Nations unies s'est également tenue le 6 mai, au cours de laquelle l'Inde et le Pakistan ont présenté leurs positions. Comme toujours, cette institution impuissante et instrument des puissances impérialistes n'a rien pu faire pour arrêter la frénésie.

Les facteurs à l'origine de la flambée actuelle

Au lendemain de ces événements, la situation reste tendue. Le risque d’une escalade demeure réel, chaque camp pouvant être tenté de riposter pour défendre ses intérêts, ce qui pourrait faire progresser le conflit par étapes. En raison du statut nucléaire des deux nations, des appels à la retenue ont été lancés de toutes parts, tant sur la scène internationale qu’au niveau national. Néanmoins, l’équilibre régional reste fragile, et malgré d’éventuels temps morts, suspensions ou reprises, la menace d’une intensification du conflit persiste.

En Inde, Modi est très préoccupé par les prochaines élections dans l’État stratégique du Bihar, qu’il redoute de perdre / Image : Gouvernement de l'Inde, Wikimedia Commons

Bien que l’hostilité entre l’Inde et le Pakistan n’ait jamais véritablement disparu au cours des huit dernières décennies, plusieurs facteurs ont contribué à l’escalade actuelle. Parmi les plus déterminants figurent les crises internes profondes que traversent les deux régimes. Dans chacun des pays, la classe ouvrière manifeste une défiance croissante, voire une hostilité ouverte, envers ses dirigeants. Pour détourner l’attention de ces tensions intérieures, les gouvernements des deux côtés se sont précipités dans un conflit extérieur, cherchant à raviver leur popularité en s’affichant comme vainqueurs et défenseurs de la nation. Cette stratégie leur permet de maintenir leur emprise sur la population tout en poursuivant leur politique de spoliation.

En Inde, Modi est très préoccupé par les prochaines élections dans l’État stratégique du Bihar, qu’il redoute de perdre. Face à l’érosion de son soutien, alimentée par la montée de la pauvreté, du chômage et des problèmes de santé publique — aggravés sous sa gouvernance et celle de son allié Nitish Kumar, ministre en chef du Bihar — Modi instrumentalise la rhétorique guerrière dans l’espoir de rallier un électorat de plus en plus mécontent.

Modi a déjà eu recours à cette stratégie avec succès. En 2019, quelques semaines avant les élections générales, il avait ordonné des frappes dites "chirurgicales" sur le territoire pakistanais, affirmant avoir ciblé et détruit plusieurs camps et centres d’entraînement terroristes. Ces frappes faisaient suite à un attentat survenu à Pulwama, dans le Cachemire sous contrôle indien, utilisé alors comme prétexte. Le Pakistan avait répondu en abattant un avion de chasse indien et en capturant son pilote, qui fut renvoyé en Inde quelques jours plus tard.

À l’époque, le Pakistan avait revendiqué une victoire, tandis que Modi et son parti avaient exploité le conflit pour engranger un large succès électoral. D'autres facteurs ont contribué à cette victoire, en particulier l’effondrement de l’opposition, notamment des partis communistes, qui ont échoué à proposer une véritable alternative aux politiques néolibérales de Modi. Incapables de formuler un projet révolutionnaire ou de s’opposer efficacement à la bourgeoisie indienne, ils ont laissé le champ libre à la droite nationaliste. Quoi qu’il en soit, la posture belliciste de Modi s’est révélée être un levier politique efficace au service des élites au pouvoir.

Aujourd’hui encore, Modi instrumentalise le conflit avec le Pakistan pour enrayer l’érosion de sa popularité et tenter de reconsolider une base électorale en déclin. Cette perte d’influence s’est manifestée lors des élections générales de 2024, où son parti a perdu la majorité au Lok Sabha, la chambre basse du Parlement indien, le contraignant à former un gouvernement de coalition.

Le Bihar, avec ses quelque 130 millions d’habitants, est l’un des États les plus stratégiques du pays. Nitish Kumar, partenaire de coalition de Modi et ministre en chef de l’État depuis 2015, redoute aujourd’hui une défaite aux prochaines élections. Un revers au Bihar pourrait bien amorcer le déclin définitif de Modi sur la scène politique nationale. Pour l’éviter, ce dernier mobilise tous les moyens à sa disposition, n’hésitant pas à recourir à des manœuvres électoralistes de grande ampleur.

La fragilité de Modi est également apparue dans sa volte-face sur la question du recensement des castes. Longtemps opposé à cette mesure défendue par le Congrès national indien et d’autres partis, le BJP y voyait un outil de division. Cependant, sous la pression de l’opposition, qui entend séduire les électeurs issus des castes inférieures en promettant une augmentation des quotas dans la fonction publique, Modi a fini par céder. Ce revirement stratégique vise à influer sur les résultats électoraux à venir.

L'équilibre des forces en Asie du Sud

Au cours de la dernière décennie, l’impérialisme américain a considérablement renforcé ses liens stratégiques avec l’Inde, qu’il considère désormais comme un partenaire clé dans sa stratégie de containment de la Chine dans la région indo-pacifique. Cette alliance renforcée a donné à Modi un sentiment d’assurance face à un Pakistan affaibli, longtemps subordonné aux intérêts des États-Unis depuis sa création. Cependant, ce rôle de partenaire privilégié de Washington s’est érodé, en particulier après le retrait humiliant des troupes américaines d’Afghanistan en 2021.

Le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Asif, a récemment abordé ce sujet lors d’un entretien avec une chaîne étrangère, évoquant également l’implication du Pakistan dans le soutien au terrorisme. Il a reconnu que le pays avait participé à des activités terroristes, mais en précisant qu’il s’agissait de « sales besognes » effectuées pour le compte des États-Unis et du Royaume-Uni, et que cela avait été, selon lui, une erreur.

Il n’a cependant pas précisé qui avait donné mandat au gouvernement pour entreprendre ces actions, ni pourquoi ceux qui les ont mises en œuvre continuent de bénéficier de l’impunité et conservent leur pouvoir. Cette déclaration traduit en réalité la frustration croissante de la classe dirigeante pakistanaise, marginalisée par ses anciens alliés occidentaux au profit de l’Inde. En réponse à ce réalignement géopolitique, le Pakistan se tourne de plus en plus vers la Chine pour tenter de rééquilibrer sa position stratégique face à New Delhi.

Modi, quant à lui, tire profit de ce contexte pour affirmer davantage l’influence de l’Inde en Asie du Sud, face à l’ascension de la Chine. Le déplacement de l’équilibre des forces à l’échelle mondiale, marqué par l’émergence de la Chine comme puissance impérialiste rivale des États-Unis, a transformé en profondeur les dynamiques géostratégiques dans l’océan Indien et la région sud-asiatique.

La Chine ne cesse d'accroître son influence dans tous les pays d'Asie du Sud, multipliant les investissements et les projets d’envergure au Népal, au Bangladesh, au Sri Lanka et aux Maldives. Au Pakistan, elle pilote le Corridor économique Chine-Pakistan (CPEC), projet emblématique de son initiative mondiale des Nouvelles Routes de la soie (Belt and Road Initiative). Ce partenariat a fait du Pakistan le pays le plus endetté au monde envers la Chine, comme l’indique un rapport récemment publié par Pékin.

Par ailleurs, la Chine a annoncé la construction d’un gigantesque barrage au Tibet, qui deviendrait le plus grand du monde. Ce projet risque d’avoir des conséquences majeures sur le débit du fleuve Brahmapoutre, qui traverse l’est de l’Inde, exacerbant ainsi les tensions déjà vives entre New Delhi et Pékin. Paradoxalement, ces tensions coexistent avec un approfondissement des échanges commerciaux : les volumes commerciaux bilatéraux approchent désormais les 150 milliards de dollars par an, rendant les deux puissances de plus en plus interdépendantes.

Les attaques de Modi contre la classe ouvrière

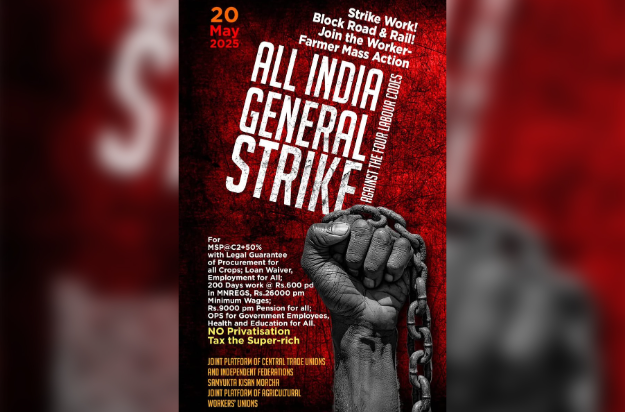

Ce qui inquiète le plus Modi, ce sont les mobilisations croissantes des travailleurs et des agriculteurs à travers l’Inde. Un appel à la grève générale a déjà été lancé pour le 20 mai, préparé depuis plusieurs mois. Bien que le pays ait connu de nombreuses grèves générales ces dernières années, la colère et le ressentiment envers le gouvernement Modi ne cessent de s’intensifier, frôlant désormais le point de rupture. En réalité, le récit d’un "succès économique spectaculaire" de l’Inde, souvent mis en avant par les élites, ne fait qu’attiser cette colère : la croissance affichée contraste violemment avec la réalité vécue par les masses, alimentant un mécontentement qui pourrait éclater plus tôt que prévu.

Bien que le pays ait connu de nombreuses grèves générales ces dernières années, la colère et le ressentiment envers le gouvernement Modi ne cessent de s’intensifier, frôlant désormais le point de rupture / Image : libre de droits

Bien que son économie soit bien plus modeste que celle de l’Inde, le Bangladesh était, sous le régime de Sheikh Hasina, considéré comme un « tigre émergent », affichant une croissance rapide. Pourtant, contre toute attente, un soulèvement populaire massif a récemment renversé ce gouvernement.

Ce scénario pourrait bien se répéter en Inde. Malgré les discours triomphalistes de Modi vantant la progression du PIB et la place de l’Inde parmi les premières économies mondiales — désormais quatrième au classement —, la situation reste fragile. La bulle pourrait éclater dès cette année.

La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, amorcée sous l’administration Trump, a eu des effets secondaires favorables pour l’Inde : plusieurs multinationales, dont Apple, y ont relocalisé une partie de leur production. Toutefois, ce repositionnement économique s’est accompagné d’une intensification brutale de l’exploitation des travailleurs. Le gouvernement Modi a multiplié les réformes antisociales, adoptant de nouvelles lois défavorables aux droits du travail, suscitant une colère grandissante au sein de la classe ouvrière, qui pourrait bien se traduire par une mobilisation plus combative.

Ce ne serait pas une première : en 2021, un puissant mouvement paysan avait déjà forcé Modi à reculer en l’obligeant à abroger des lois agricoles particulièrement néfastes, conçues pour favoriser les intérêts des grandes entreprises au détriment de millions d’agriculteurs à travers le pays.

Modi a également intensifié ses attaques contre la classe ouvrière indienne en imposant des baisses de salaires, en accélérant les privatisations massives, en réduisant les effectifs dans de nombreux secteurs publics et en s’attaquant frontalement aux droits syndicaux. Ces politiques ont renforcé l’exploitation systématique orchestrée par la bourgeoisie indienne, dont la richesse a atteint des sommets historiques.

Après plus de dix ans sous le gouvernement Modi, le 1 % le plus riche détient désormais plus de 40 % de la richesse nationale, tandis que la moitié la plus pauvre de la population ne possède qu’à peine 3 %. On estime qu’au moins 129 millions d’Indiens vivent dans une pauvreté extrême. Dans ce contexte, Modi instrumentalise la guerre pour détourner la colère grandissante de la classe ouvrière vers un ennemi extérieur. En présentant ce conflit comme une victoire contre le terrorisme, il cherche à consolider son pouvoir et à poursuivre son rôle de gestionnaire zélé des intérêts de la bourgeoisie indienne et du pillage des ressources du pays.

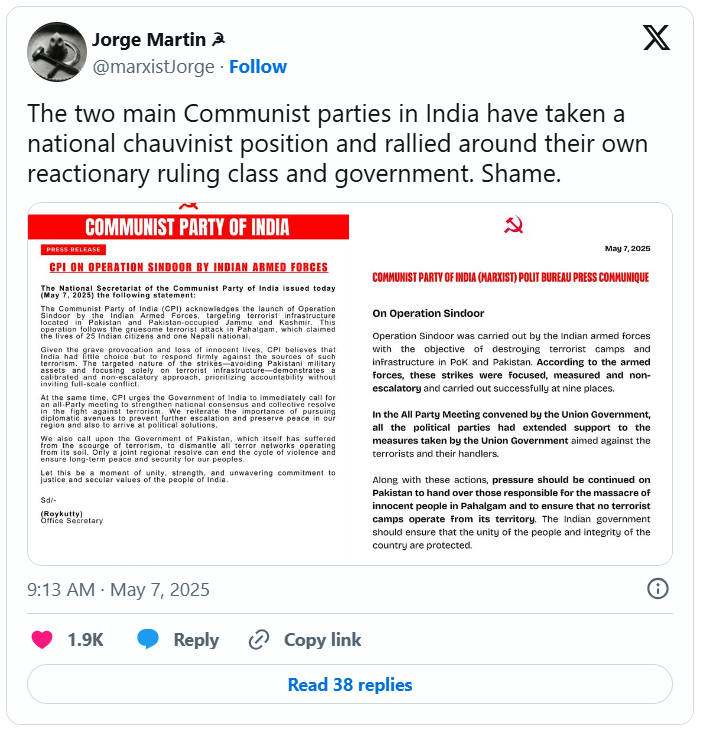

Les partis communistes, dans ce contexte, ont publié des déclarations ouvertement chauvines en soutien à la politique de Modi, se plaçant ainsi directement dans son sillage. Le Parti communiste indien affirme que « le PCI considère que l’Inde n’avait guère d’autre choix que de réagir fermement aux sources de ce terrorisme », félicitant Modi pour sa « réponse mesurée et non escalatoire », et invite ensuite le gouvernement à rassembler l’ensemble des partis autour de l’unité nationale contre le terrorisme.

De son côté, le Parti communiste indien (marxiste), pourtant réputé le plus à gauche, salue lui aussi l’action du gouvernement, allant jusqu’à réclamer davantage de « pressions » sur le Pakistan et des mesures accrues pour garantir « l’intégrité du pays ». Une telle position constitue une véritable abdication du devoir internationaliste des partis communistes : ils devraient, au contraire, s’opposer au bellicisme et au chauvinisme de leur propre classe dirigeante, et défendre le droit à l’autodétermination du peuple cachemiri.

La classe dirigeante pakistanaise

De son côté, la classe dirigeante pakistanaise a tiré encore plus profit de cette guerre que Modi, exploitant le conflit pour réprimer la montée des mouvements de masse qui la contestent. Soumise aux injonctions du FMI et de la Banque mondiale, l’économie du pays s’est enfoncée dans une crise profonde, et le Pakistan vacille en permanence vers la faillite.

Afin de poursuivre leur politique de prédation, la classe dirigeante pakistanaise et les institutions financières internationales ont lancé de vastes offensives contre la classe ouvrière, en privatisant massivement les hôpitaux, les écoles et les universités à l’échelle nationale. Ces attaques ont suscité une forte mobilisation des travailleurs de ces secteurs. Ainsi, la veille de la grève en Inde, d’importantes manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du Pendjab, rassemblant des milliers de travailleurs hospitaliers, parmi lesquels de nombreux jeunes médecins.

Dans tout le pays, d’autres mouvements de masse se développent, notamment celui du peuple baloutche, qui se soulève contre la répression étatique et l’oppression nationale. Malgré d’importantes opérations militaires ayant causé la mort, l’enlèvement et le déplacement de milliers de personnes, l’État n’est pas parvenu à briser la résistance. Au contraire, ces violences n’ont fait que raviver la colère populaire, provoquant une vague encore plus massive de mobilisations dans tout le Baloutchistan.

Ce soulèvement a aussi mis en lumière la faillite politique et le caractère réactionnaire de certains groupes armés qui prétendent lutter pour la libération nationale contre l’armée pakistanaise. Le récent détournement du Jaffar Express — un train transportant plusieurs centaines de passagers, dont des militaires — est même considéré par certains comme l’événement déclencheur de cette nouvelle phase de contestation.

Ce soulèvement a aussi mis en lumière la faillite politique et le caractère réactionnaire de certains groupes armés qui prétendent lutter pour la libération nationale contre l’armée pakistanaise / Image : Comité Baloch Yakjehti, Twitter

Le Pakistan accuse l’Inde de soutenir la guérilla baloutche et a promis de se venger. Pour de nombreux analystes, l'incident survenu à Pahalgam pourrait constituer une riposte pakistanaise au détournement d’un avion. Toutefois, la principale menace qui pèse sur les élites dirigeantes pakistanaises ne vient pas tant de ces groupes armés — que l’on dit appuyés par l’Inde et le régime taliban en Afghanistan — que du vaste mouvement populaire mobilisant des dizaines de milliers de personnes à travers le Baloutchistan.

Une autre menace sérieuse est récemment apparue avec la montée d’un mouvement de masse dans la province du Sindh, en réaction à la construction annoncée de nouveaux canaux et à la redistribution des eaux fluviales. Le gouvernement pakistanais prévoit en effet de creuser six nouveaux canaux à partir de l’Indus, dont certains serviraient principalement à irriguer le désert du Cholistan.

Ce projet d’agriculture industrielle, estimé à 4 milliards de dollars, est piloté par l’armée et bénéficie du soutien de la Banque mondiale. Il menace gravement les agriculteurs du Sindh et du Pendjab, déjà confrontés à une pénurie d’eau. Le détournement des ressources hydriques vers ces nouveaux canaux risquerait de détruire les moyens de subsistance de centaines de milliers d’entre eux.

Le gouvernement pakistanais a déjà lancé des offensives inédites contre les agriculteurs. Ceux qui ont cultivé des denrées de base comme le blé se retrouvent ruinés, contraints de vendre leur récolte à un prix inférieur à son coût de production.

Cette situation a donné naissance à un mouvement de masse dans le Sindh, amorcé le 16 avril par le blocage de l’artère principale reliant cette province au Pendjab. Pendant plusieurs semaines, le transport des marchandises à l’échelle nationale a été paralysé par les manifestations. Malgré les efforts acharnés du Parti du peuple pakistanais (PPP), principal partenaire de la coalition gouvernementale et au pouvoir dans le Sindh, aucune solution durable n’a pu être apportée.

Le mouvement ne cesse de s’amplifier : un nombre croissant d’habitants du Sindh rejoignent les manifestations et dénoncent ouvertement le rôle des généraux ainsi que celui du PPP, accusé de trahison. Bien que ce dernier, comme d'autres partis, ait tenté de réorienter la colère populaire vers une hostilité nationaliste envers le Pendjab, cette stratégie a échoué.

Finalement, le gouvernement a accepté les revendications des manifestants, tout en niant que cette décision ait été prise sous la pression du mouvement. Il a prétendu à tort qu’elle résultait de l’annonce faite par Modi de l’annulation unilatérale du traité sur les eaux de l’Indus. Dans ce contexte, les dirigeants du PPP, notamment Bilawal Bhutto, ont violemment attaqué Modi, déclarant : « Soit notre eau coulera, soit leur sang coulera. »

Pendant ce temps, Bilawal Bhutto et son parti continuent de s’enrichir sur le dos des millions d’agriculteurs et de travailleurs pakistanais. Ce conflit leur a indéniablement permis, à lui comme à ses alliés au pouvoir, de détourner la colère des travailleurs des véritables responsables de la crise.

Mouvements de masse au Cachemire

Un puissant mouvement de masse est également en cours au Cachemire sous administration pakistanaise, où, à deux reprises cette année, des dizaines de milliers de personnes se sont soulevées, infligeant une sévère défaite à la classe dirigeante. Sous la bannière du Comité d'action Awami, la population a réussi à faire reculer le gouvernement sur la question de la flambée des prix, obtenant une réduction drastique des tarifs de l'électricité et du prix de la farine de blé. Ainsi, dans l’Azad Cachemire, le coût d'une unité d'électricité est passé de plus de 50 roupies à seulement 3 roupies.

Le mouvement reste puissant. Une nouvelle mobilisation de grande ampleur est prévue le 13 mai à Muzaffarabad, à l'occasion du premier anniversaire des martyrs tués par l’État pakistanais lors des manifestations.

Ce soulèvement fait également écho de l’autre côté de la frontière, dans le Cachemire occupé par l’Inde, où il suscite un vif enthousiasme et inspire de nouvelles vagues de mobilisation contre la répression exercée par l’État indien.

Modi s’est publiquement félicité d’avoir « réglé » la question du Cachemire grâce à des mesures autoritaires. Il se targue d’avoir écrasé le mouvement révolutionnaire de masse en révoquant en 2019 l’article spécial de la Constitution indienne accordant un statut particulier au Cachemire, avant d’imposer un couvre-feu et de procéder à des arrestations massives qui se sont prolongées pendant plusieurs années.

Bien que les forces armées indiennes restent massivement déployées dans la région, le gouvernement Modi cherche désormais à relancer le tourisme et à attirer les investissements. Il tente de rétablir une façade de « normalité » en instaurant un gouvernement prétendument élu, mais largement dépourvu de pouvoir réel. Cependant, malgré cette normalisation de façade, un nouveau soulèvement populaire reste possible, notamment sous l’influence du mouvement impulsé par le Comité d’action Awami dans l’Azad Cachemire et le Gilgit-Baltistan.

Utilisation de la question du Cachemire

Une fois de plus, les élites dirigeantes des deux pays instrumentalisent la question du Cachemire pour attaquer la classe ouvrière, tant dans leur propre pays qu’au Cachemire, tout en justifiant la poursuite de l’occupation de la région.

Une fois de plus, les élites dirigeantes des deux pays instrumentalisent la question du Cachemire pour attaquer la classe ouvrière, tant dans leur propre pays qu’au Cachemire, tout en justifiant la poursuite de l’occupation de la région / Image : libre de droits

Seule l’action unie de la classe ouvrière des deux pays peut faire obstacle aux objectifs bellicistes de leurs dirigeants. Pourtant, les partis communistes et la gauche en Inde comme au Pakistan ont totalement renoncé à toute perspective de rupture avec l’ordre établi. Leurs positions sur la question du Cachemire et sur la guerre ne diffèrent en rien de celles des États et des partis au pouvoir.

En réalité, aucun parti politique ni aucun dirigeant ne remet en cause le capitalisme ni l’État capitaliste, en Inde comme au Pakistan — pourtant à l’origine des guerres, de l’oppression nationale et du terrorisme que les peuples de la région subissent depuis des décennies.

La partition du sous-continent et la création des États capitalistes qui en ont découlé n’ont profité qu’aux classes dirigeantes locales et aux puissances impérialistes. De part et d’autre de la frontière, les travailleurs continuent de vivre dans une pauvreté extrême, accablés par le chômage et la misère, tandis que les élites s’enrichissent dans un luxe indécent. Les classes dirigeantes indienne et pakistanaise se sont affrontées à plusieurs reprises dans des guerres sanglantes qui ont coûté la vie à des milliers de personnes. Et lorsqu’elles ne sont pas en guerre, elles s’y préparent, investissant massivement dans leurs arsenaux militaires au détriment des besoins fondamentaux de millions de personnes, plongées dans la faim et la pauvreté.

La situation est devenue si absurde que les deux pays possèdent désormais l’arme nucléaire et des équipements militaires de pointe, tandis que des centaines de milliers de personnes meurent chaque année, des deux côtés de la frontière, faute de nourriture et de soins médicaux. Pour maintenir leur emprise et continuer à piller les richesses, les classes dirigeantes attisent les divisions en exploitant les préjugés religieux, le nationalisme et d’autres formes d’aliénation, afin de rallier la population à un système fondé sur l’exploitation.

Mettre un terme à ces guerres ne sera possible que si la classe ouvrière de chaque pays se soulève contre sa propre bourgeoisie et renverse le capitalisme, source première des effusions de sang, de l’oppression et du terrorisme.

Le 20 mai, plus de 250 millions de travailleurs et d’agriculteurs en Inde sont appelés à une grève générale. Ce moment décisif pourrait être l’occasion pour ses dirigeants de porter un programme de solidarité ouvrière visant non seulement à mettre fin aux guerres mais aussi à engager une véritable guerre de classe contre Modi et son régime. Aux revendications économiques immédiates doivent s’ajouter des exigences politiques qui s’attaquent à la racine du problème : l’exploitation capitaliste et les intérêts de classe de la bourgeoisie indienne.

De leur côté, les travailleurs pakistanais peuvent organiser des manifestations et des rassemblements de solidarité autour des mêmes revendications, afin de mettre un terme à cette guerre et d'engager une véritable lutte de classe contre leur propre élite dirigeante, soutenue par les grandes puissances impérialistes.

Seule une révolution socialiste à l’échelle du sous-continent peut ouvrir une véritable perspective pour la classe ouvrière. Elle permettrait d’abolir une fois pour toutes les frontières artificielles qui divisent l’Inde et le Pakistan et d’annuler le crime historique qu’a été la partition. Une fédération socialiste de l’Asie du Sud est la seule issue capable de mettre fin aux guerres, à la pauvreté, au chômage, à la misère et à l’oppression du peuple cachemiri. Un tel soulèvement révolutionnaire ne marquerait pas seulement un tournant pour la région : il ouvrirait la voie à une révolution socialiste mondiale, capable d’éradiquer le capitalisme à l’échelle planétaire.