L’art a accompagné toute l’histoire de notre espèce. Et si son développement suit ses propres lois, il reflète aussi les changements révolutionnaires qui ont modelé la société. Dans cet article, publié dans le numéro 3 de Défense du marxisme, Alan Woods brosse un tableau général de l’histoire de l’art, ainsi que de la façon dont celui-ci a été influencé par la marche générale de l’histoire humaine et l’a influencé en retour.

L’art humain est bien plus ancien qu’on ne le pense généralement. Le plus vieil exemple d’art pariétal d’Europe daterait d’il y a au moins 30 000 ans. Un autre spécimen trouvé en Indonésie remonterait à près de 45 000 ans. Mais des recherches plus récentes affirment avoir découvert des peintures pariétales et des perles de coquillages encore plus anciennes, datant de près de 65 000 ans. Elles pourraient être l’œuvre de Néandertaliens, avant l’arrivée des Homo Sapiens modernes en Europe.

Quoi qu’il en soit, il est incontestable que l’art est aussi ancien que l’espèce humaine elle-même. Cela ne peut être un hasard. Il semble que quelque chose soit ancré au plus profond de notre psychologie. Ce facteur doit donc être toujours pris en compte si l’on veut étudier sérieusement l’histoire et l’évolution humaines.

Le matérialisme historique

Les rapports exacts entre l’art et l’évolution humaine ne sont pour autant pas une question simple. Le lien qui unit l’art et le développement des forces productives est indirect et complexe.

Les écoles d’art changent constamment. Ces changements reflètent dans une large mesure les processus profonds de transformation qui existent dans la société. Ceux-ci plongent eux-mêmes leurs racines jusqu’aux transformations du mode de production et des rapports entre les classes sociales, avec toutes leurs manifestations légales, politiques, religieuses, philosophiques et esthétiques.

Marx expliquait que l’art, comme la religion, plongeait ses racines dans la préhistoire. Les idées, les styles, les écoles artistiques peuvent survivre dans l’esprit des hommes longtemps après qu’ait disparu le contexte socio-économique qui les a vus naître. Après tout, l’esprit humain se caractérise par son conservatisme inné.

Des idées qui ont depuis longtemps perdu leur raison d’être restent fermement accrochées dans la psyché des hommes et continuent à jouer un rôle – et même un rôle déterminant dans le développement humain. C’est particulièrement évident en ce qui concerne la religion. Mais c’est aussi le cas dans les domaines de l’art et de la littérature.

Dans son Introduction à la critique de l’économie politique, Marx écrivait :

« Pour l’art, on sait que certaines époques de floraison artistique ne sont nullement en rapport avec le développement général de la société, ni par conséquent avec celui de sa base matérielle, qui est pour ainsi dire l’ossature de son organisation. » [1]

Nous pouvons donc dire que le développement de l’art suit ses propres lois, qui lui sont inhérentes et doivent être étudiées spécifiquement. Le développement de l’économie et de la société empiète évidemment de façon conséquente sur celui de l’art. Mais l’un ne peut être réduit mécaniquement à l’autre.

Comme le disait Engels, ce serait du « pédantisme » que d’essayer de tracer le lien, qui n’est ni direct ni évident, entre l’économie et l’art [2]. Les lois du développement de l’art sont complexes et ne dépendent pas directement des autres processus sociaux. Mais, à certains moments décisifs, ces évolutions se croisent.

L’étude de l’histoire de l’art doit procéder de façon empirique, et tenter de mettre au jour les lois inhérentes qui déterminent son développement. Ce n’est qu’ainsi que l’on peut comprendre les véritables rapports qui relient l’art à la société.

Les origines de l’art

Les causes exactes de l’apparition de l’art sont inévitablement difficiles à établir. Elles restent plongées dans les ténèbres des cavernes où les premières peintures ont été tracées à la lumière faible et tremblante des lampes à graisse.

Nos plus vieux ancêtres n’ont laissé aucun écrit sur leurs pensées et leurs croyances. Il nous est donc impossible de contempler leurs extraordinaires créations à travers leurs yeux.

Il est néanmoins possible de tirer des conclusions générales de l’étude du contenu de cet art, qui ne cesse de nous surprendre et de nous captiver par sa fraîcheur et son réalisme.

La caractéristique la plus frappante des peintures pariétales primitives est qu’elles n’étaient généralement pas peintes près de la surface, mais dans les parties les plus profondes et les plus inaccessibles des grottes. Quelle qu’ait pu être sa fonction, cet art n’était pas décoratif et il n’était pas non plus une forme d’« art pour l’art ».

La première chose que l’on remarque à propos de cette forme d’art est ce qu’elle ne montre pas. Il n’y a pas de plantes, d’arbres ou de fleurs. Elle consiste principalement en représentations d’animaux, dont le choix ne doit manifestement rien au hasard.

Ces animaux sont dessinés avec précision et souci du détail. Par contraste, les humains, qui apparaissent rarement, sont représentés de façon schématique, presque à la manière des bonhommes bâtons que dessinent les jeunes enfants.

L’art comme activité sociale

Dans l’art primitif, la science et la religion (la magie imitative) sont indissolublement liées. Le but de cet art était de donner aux humains un pouvoir sur les animaux qu’ils chassaient.

Ces chasseurs-cueilleurs étaient plongés dans une lutte inlassable pour leur survie au sein d’un environnement hostile. Ils devaient se confronter à des bêtes puissantes pour gagner leur nourriture et maîtriser la terre.

Les danses tribales sont en général étroitement connectées à des rites. Elles représentent une tentative d’interagir avec l’environnement naturel, de comprendre le monde et d’arriver à le maîtriser.

Mais cette compréhension limitée s’exprimait dans le langage mystique de la religion et de la magie. Dans son œuvre célèbre Le Rameau d’or et dans de nombreux autres de ses travaux, l’anthropologue James George Frazer décrivait la magie imitative comme une association d’idées entre des choses et des êtres qui n’existent pas réellement. L’art primitif en est un bon exemple.

Le but assigné à ces remarquables peintures était probablement de deux ordres : accroître la force et l’adresse des chasseurs, et leur conférer un pouvoir sur les créatures qui étaient représentées. Dans certains cas, les rituels avaient pour but d’augmenter la fertilité de la tribu ou du clan.

La chasse d’animaux imposants et dangereux comme le mammouth ne pouvait aboutir que si de nombreux chasseurs combinaient leurs efforts pour les faire chuter dans un piège ou un précipice. Cela nécessitait de bâtir des embûches, de creuser de profondes fosses ou d’ériger des palissades, ce qui impliquait un travail coopératif à grande échelle.

C’est cela, et non la religion ou la magie, qui procura à nos ancêtres un sérieux avantage dans la lutte pour la survie. La coopération sociale, et pas la compétition entre individus, fut la clé de notre succès évolutif.

La société de classes

Aujourd’hui, les propagandistes de l’ordre établi tentent à tout prix de prouver que la société de classes a toujours existé et qu’il y a toujours eu des riches et des pauvres.

Ils veulent démontrer que la société ne peut être dirigée que par une classe spéciale de gens intelligents, qui seraient les seuls capables d’utiliser leur cerveau, tandis que la multitude ignorante – les « fendeurs de bois et puiseurs d’eau » dont parle la Bible – serait trop stupide pour mener à bien la délicate tâche de diriger la société.

Ils prétendent qu’il en a toujours été ainsi. Mais rien n’est plus faux. À l’origine, l’art appartenait à l’ensemble de la communauté. Ce n’était pas l’activité réservée d’une élite privilégiée. Cet art n’était pas personnel, mais essentiellement social et collectif.

La division entre travail manuel et intellectuel est en réalité un développement relativement récent dans l’évolution humaine. Il est impossible de décrire précisément le processus par lequel cette révolution s’est accomplie, parce qu’elle n’a pas laissé de traces écrites, mais il n’en est pas moins incontestable qu’elle s’est produite.

Cette transformation, qui est probablement la plus importante de toute l’histoire humaine, a débuté il y a environ 12 000 ans dans le Croissant fertile au Moyen-Orient. Je fais référence ici à ce que le grand archéologue australien Vere Gordon Childe (qui était par ailleurs un marxiste) a appelé la Révolution néolithique.

C’est ce qu’Engels, à la suite de Lewis Henry Morgan, décrivait comme le passage de la sauvagerie à la barbarie, c’est-à-dire la transition entre des sociétés de chasseurs-cueilleurs et un mode de vie plus sédentaire reposant sur l’agriculture et l’élevage.

Cette révolution accrut considérablement les capacités de production et, par conséquent, le contrôle des hommes et des femmes sur la nature. Mais cela finit aussi par poser les bases matérielles de l’apparition des inégalités, de la propriété privée et de l’appropriation du pouvoir par une minorité.

Il y a environ 6000 ans, le surplus produit par les paysans commença à être concentré entre les mains d’une élite privilégiée, généralement sous le contrôle des temples – c’est-à-dire de la caste des prêtres. Cela provoqua une transformation fondamentale des croyances religieuses et, par voie de conséquence, une révolution dans la culture.

L’ascension d’une caste privilégiée de prêtres se manifesta par la construction d’énormes temples et de monuments aux divinités tutélaires de l’agriculture, de la fertilité des récoltes, du soleil, de la pluie, etc. Le temple blanc d’Uruk, qui trônait sur une plate-forme haute de 12 mètres et large de 50 mètres, est un exemple frappant de ce phénomène.

La division entre travail manuel et intellectuel apparaît alors pour la première fois. Elle fut ensuite élevée au rang de principe fondamental dans toutes les sociétés ultérieures.

La religion, l’art et toutes les autres expressions culturelles ou intellectuelles cessèrent d’être la propriété commune de tous pour devenir les mystères privés d’une minorité, qui s’attribua le droit « d’origine divine » de les interpréter.

La transformation de la religion s’exprima par de nouvelles formes d’art. L’éloignement des classes laborieuses du fruit de leur travail s’accompagna de leur spoliation intellectuelle et culturelle.

Égypte

Dans sa Métaphysique, Aristote écrivait que la philosophie ne peut commencer que lorsque toutes les nécessités de la vie ont été satisfaites [3]. Il ajoutait que l’astronomie et la géométrie avaient été inventées en Égypte parce que les prêtres n’avaient pas à travailler. Il s’agit d’une brillante anticipation de la conception matérialiste de l’histoire.

Les conditions favorables de la vallée du Nil posaient les bases d’un haut niveau de productivité du travail. L’État disposait par ailleurs d’énormes réserves de main-d’œuvre.

La population était relativement réduite et le sol était suffisamment fertile pour procurer de la nourriture au peuple en même temps qu’un surplus pour l’élite dirigeante. L’existence de ce surplus de production est la clé du développement de la civilisation égyptienne.

À travers une centralisation et une organisation à grande échelle, ces éléments permirent de bâtir des choses grandioses, comme les Pyramides. Ces énormes monuments sont généralement considérés comme la plus importante réalisation de l’Égypte antique parce qu’ils frappent notre imagination.

Le système d’irrigation égyptien était néanmoins bien plus impressionnant et infiniment plus important que les Pyramides. C’est lui qui permit l’émergence d’une classe oisive qui fut ensuite responsable de toutes les merveilleuses réalisations de l’art, de la science et de la culture de l’Égypte.

La division du travail

Sur la base de cette exploitation, la classe dirigeante égyptienne a repoussé les limites de la connaissance humaine et accéléré le développement des forces productives – qui est la véritable base du développement de la culture et de la civilisation.

En dernière analyse, toutes ces merveilleuses réalisations reposaient sur les épaules des fellahs égyptiens. L’invention de l’écriture – à la fin du IVe millénaire avant notre ère – fut un moment décisif dans la division entre travail manuel et intellectuel ainsi qu’une nouvelle preuve de l’évolution rapide de la société.

Le secret de l’écriture était gardé jalousement par les scribes, qui appartenaient à l’origine à la caste des prêtres. Leur attitude vis-à-vis du travail manuel est exprimée de façon frappante dans les conseils qu’un Égyptien aisé donnait à son fils :

« J’ai vu celui que l’on battait, oui, j’ai vu celui que l’on battait ; aussi, place ton cœur à la suite des livres. J’ai contemplé celui qui était délivré des travaux manuels ; vois-tu rien ne surpasse les livres […].

Mais j’ai vu le forgeron au travail, à la gueule de son four ; ses doigts sont comme de la peau de crocodile, et il sent plus mauvais que des œufs de poissons […].

Le potier [vit] sous sa marchandise […] il arrache, pour lui, les plantes, plus qu’un porc afin de faire chauffer ses pots. Ses vêtements sont raides de limon […].

Le chasseur souffre beaucoup lorsqu’il va au désert. Ce qu’il donne à son âne est plus important que ce que lui rapporte son travail […].

Le blanchisseur lave sur la rive, il est proche des crocodiles […].

Vois-tu, il n’y a pas de métier qui soit exempt d’un chef, sauf celui de scribe, car c’est le scribe qui est son propre chef […].

Vois, aucun scribe ne manque de nourriture, ni de biens appartenant au Palais royal […]. Adore Dieu pour ton père et ta mère qui t’ont mis sur le chemin de la vie. Voilà ce que j’expose devant toi et les enfants de tes enfants. » [4]

Ceci est extrait d’un texte égyptien connu sous le nom de Satire des métiers, écrit près de 2000 ans avant notre ère, qui rapporterait les avertissements d’un père à son fils, alors que ce dernier se rend dans une école d’écriture pour apprendre le métier de scribe.

Ces lignes expriment un mépris du travail manuel, qui est un reflet exact de la psychologie des classes dirigeantes encore de nos jours.

Cette aliénation trouva aussi à s’exprimer dans l’art. Les statues colossales des Pharaons d’Égypte nous parlent et nous adressent un message clair : celui du pouvoir.

Même si nous ne parlons pas leur langue, ces colosses nous parlent distinctement. Ils nous disent :

Je suis imposant, tu es faible.

Je suis grand, tu es petit.

Je suis puissant, tu es impuissant.

Depuis cette époque, l’art a toujours été le monopole de la classe dirigeante, en même temps qu’une puissante arme entre ses mains. Puisque les dieux et les déesses sont tout-puissants, leurs serviteurs sur cette terre doivent eux aussi être puissants et doivent être craints et respectés plus qu’aucun autres homme ou femme.

Les masses se retrouvèrent complètement coupées du monde de la culture. Elles furent expropriées, non seulement économiquement, mais aussi culturellement et spirituellement. Et cette expropriation s’est perpétuée jusqu’à nos jours.

L’art égyptien primitif

La période initiale de l’art égyptien avait un caractère presque exclusivement totémique. Il s’agissait de représentations de dieux et de déesses, le plus souvent sous une forme semi-animale.

Des formes humaines apparurent ensuite, mais elles étaient très souvent représentées dans des poses figées et peu réalistes.

La formule appliquée aux humains était toujours la même : la tête et les épaules étaient représentées de profil, tandis que le corps était de face et présentait de larges épaules.

La façon dont étaient représentées les figures humaines est restée essentiellement la même durant toute l’histoire de l’Égypte antique, à quelques exceptions près.

Les artistes égyptiens étaient des artisans qui ne jouissaient pas d’un statut social particulier. Très peu de leurs noms sont parvenus jusqu’à nous. Leur rôle était de servir fidèlement leurs maîtres – la caste des prêtres, les officiels et, ultimement, le Dieu-régnant, le Pharaon.

Le trait le plus remarquable de cet art était son conservatisme, sa résistance à tout changement. Cela reflétait le fait qu’il n’était pas libre, mais soumis à la tutelle inflexible de la religion et aux exigences rigoureuses de la caste des prêtres.

Ce facteur nous aide à comprendre l’esprit et la nature de l’art égyptien qui, malgré ses brillantes réalisations, n’atteignit jamais les sommets de l’art grec.

La Grèce

Quitter le monde mystérieux et aliéné de l’art égyptien pour entrer dans celui de la Grèce antique, c’est comme passer d’une pièce fermée, éclairée seulement de faibles éclats de couleur, à une atmosphère emplie d’air pur et baignée d’un soleil rayonnant.

Le sol s’affermit enfin sous nos pas. Au lieu des dieux et déesses mi-humains mi-bêtes, on trouve là de véritables formes humaines, clairement reconnaissables.

Par bien des aspects, cet art n’a jamais été dépassé, sinon peut-être par celui de la Renaissance. On ne manque jamais d’être ébahi en contemplant ces formes, faites de pierre froide, qui sont pourtant si réalistes qu’elles semblent vivre et respirer. À tel point qu’on peut s’imaginer que ces corps doivent sembler chauds au toucher.

Mais cette perfection n’a pas été atteinte en un jour. Les premières statues grecques, représentant de jeunes hommes, les Kouroï, datent du VIIe au VIe siècle avant notre ère. Elles étaient clairement inspirées de modèles égyptiens.

Elles avaient la même rigidité, la même pose raide et frontale, les mêmes épaules larges et la même taille serrée. Leurs bras étaient collés contre leurs côtes, leurs poings serrés, leurs genoux rigides, et le pied gauche s’avançait légèrement en avant.

Mais dès la fin de cette période, la rigidité commença à disparaître, laissant place à un sens nouveau de la souplesse et du mouvement. Cette nouvelle école artistique reflétait un esprit nouveau, celui des Grecs libres, en particulier d’Athènes où une révolution démocratique venait de se produire.

En 508-507 avant notre ère, une révolte du peuple d’Athènes renversa l’oligarchie aristocratique dirigeante pour établir un régime d’auto-gouvernement, sous la forme d’une démocratie participative – ouverte à tous les citoyens libres de sexe masculin.

La démocratie athénienne donna une forte impulsion au développement des arts – depuis les vases peints, qui constituaient une des principales exportations de la cité, jusqu’aux statues, aux monuments, aux fresques, etc.

Mais cette démocratie ne concernait pas tout le monde. Elle excluait les esclaves, qui constituaient une importante portion de la société, ainsi que les femmes et les étrangers.

Il est aujourd’hui à la mode de critiquer l’art des sociétés passées car celles-ci ne respectaient pas les critères moraux de notre époque. Mais c’est une façon absolument anti-scientifique d’aborder l’histoire.

Hegel disait que l’humanité ne s’est pas tant affranchie de l’esclavage qu’à travers l’esclavage [5]. Cette formule semble paradoxale au premier abord. Mais elle contient en fait une idée très profonde.

On considère aujourd’hui l’esclavage comme une pratique absolument contraire à toute morale. Mais la plupart des gens conviennent pourtant du fait que notre science et notre philosophie trouvent leurs racines dans la Grèce et la Rome antiques.

Or, ces sociétés reposaient sur l’esclavage et, en dernière analyse, tous leurs grands accomplissements se sont basés sur le travail d’esclaves.

Il faut ajouter à cela que, dans les sociétés de classes, tous les arts, toutes les sciences, et la culture en général, ont toujours été fondés sur l’exploitation du travail humain – qu’il s’agisse de celui des esclaves en Grèce et à Rome, des serfs opprimés sous le joug du féodalisme, ou des victimes modernes de l’esclavage salarié.

Les idées dominantes dans une société ont toujours été les idées de la classe dominante. Quiconque ne comprend pas cela ne pourra jamais rien comprendre à l’histoire.

La chute

La culture a une base matérielle. L’effondrement de l’esclavagisme provoqua le déclin de la société romaine et sa plongée dans la barbarie. La destruction de cette base productive fut suivie d’une éclipse de la civilisation qui dura plusieurs siècles.

Graduellement, un nouveau système économique, le système féodal, émergea des ruines de l’ancienne société esclavagiste. Mais le Moyen Âge se caractérisa avant tout par une stagnation économique et culturelle, comme l’écrivit William Manchester :

« Pendant tout ce temps, rien de réellement important ne fut amélioré, ni ne déclina. À l’exception du moulin à eau dans les années 800 et du moulin à vent à la fin des années 1100, il n’y eut aucune invention notable. Aucune nouvelle idée marquante n’apparut, aucun territoire ne fut découvert hors d’Europe. Les choses restaient comme elles semblaient avoir toujours été de mémoire d’Européen. » [6]

L’effondrement de la culture se manifesta par une indifférence générale – et un mépris ostensible de la classe dirigeante – à l’égard de l’éducation.

L’Empereur Sigismond – le quarante septième successeur de Charlemagne – déclara ainsi « Ego sum rex Romanus et super grammatica » [7] : « Je suis le roi des Romains et au-dessus des lois de la grammaire ». Plus d’un Président des États-Unis pourrait aujourd’hui dire la même chose ! Mais ne nous égarons pas…

L’Église médiévale exerçait une dictature spirituelle absolue sur les âmes des hommes. Sa poigne de fer étouffa toute pensée libre pendant des siècles. Et elle paralysa le développement des arts.

Renaissance

Dans ce monde figé, il semblait que rien ne changerait, ni ne pourrait jamais changer. Mais, au début du XVe siècle, un nouvel esprit commençait à se manifester. Et déjà avant cela, il fut anticipé par des hommes comme Dante, Pétrarque, Boccace, Giotto, et même Saint François d’Assise.

Ce n’est pas un accident si ces hommes venaient d’Italie. C’est là que la production capitaliste s’est développée le plus tôt. L’émergence de la bourgeoisie représentait un défi pour l’ordre féodal. Ses critiques à l’égard des dogmes établis de l’Église conduisirent au développement du protestantisme et de la Réforme en Europe du Nord.

Les débuts de la Renaissance virent apparaître une riche littérature européenne. Un nombre croissant de ces œuvres étaient écrites en langue vernaculaire, pour répondre au besoin du nouveau public bourgeois, qui ne lisait pas le latin.

En Angleterre, Chaucer marqua la naissance d’une nouvelle littérature et d’une nouvelle langue. En Italie, Machiavel, dont la mauvaise réputation est tout à fait imméritée, fut le plus grand intellectuel de son temps.

En peinture, le nouveau style artistique mobilisa des techniques révolutionnaires et très sophistiquées, qui permettaient aux artistes de surmonter des vieux obstacles pour représenter des détails jamais vus auparavant : les fils d’or d’une robe, les plis d’une cape, les rayons du soleil sur une armure, les reflets d’un miroir poli.

À partir des années 1420, les portraits devinrent bien plus réalistes. Les visages sont alors devenus ceux d’individus distincts. C’était une véritable révolution artistique, d’abord en Italie puis en Flandre.

Par-dessus tout, cela permit de représenter les individus en tant que tels, comme de véritables hommes et femmes et non plus comme des abstractions stylisées. La merveilleuse statue de David, qui est un des chefs-d’œuvre de Michel-Ange, constitue un retour au monde de l’art grec, qui célébrait la beauté du corps humain dans toute sa nudité. Cette idée avait été brutalement réprimée par l’Église, qui voyait le corps humain – et en particulier celui des femmes – comme un objet d’horreur et la source de tout péché.

Cet art nouveau était lié à l’émergence de la bourgeoisie. Il s’agissait d’une expression artistique de sa psychologie individualiste, à l’époque de l’accumulation primitive du capital.

On voyait là les premiers signes d’une révolte qui culmina dans les révolutions bourgeoises aux Pays-Bas et en Angleterre. Celles-ci entraînèrent elles-mêmes une révolution dans l’art et la culture.

L’art et la révolution bourgeoise

Ce fut Luther qui sonna la charge contre le vieux monde. En traduisant la Bible en allemand, il déclenchait une révolution dont il ne pouvait soupçonner l’ampleur.

On peut dire qu’il inventa la langue allemande moderne. Il écrivit de nombreux poèmes qui, vu la nature de la période, prirent la forme d’hymnes religieux.

Ces hymnes sont emplis de ferveur révolutionnaire, en particulier Ein feste Burg ist unser Gott (C’est un rempart que notre Dieu), qu’Engels décrivit comme la Marseillaise du seizième siècle [8].

Lorsqu’il attaquait le Pape et le papisme, Luther utilisait le langage cru du paysan allemand :

« À cause de la colère de Dieu, le Diable nous a chié dessus avec le gros cul de Rome. »

La révolution bourgeoise, qui avorta en Allemagne, connut son premier grand succès avec la victoire du peuple néerlandais, au terme d’une lutte longue et sanglante contre l’Espagne catholique.

La naissance de la République des Provinces-Unies créa les conditions non seulement pour l’émergence d’une nouvelle grande puissance économique en Europe, mais aussi pour une révolution culturelle et artistique majeure.

Une nouvelle classe de marchands prospères consolidait sa domination sur la société et ses représentants étaient prêts à dépenser de l’argent dans des œuvres d’art afin d’embellir leurs intérieurs.

Les libertés nouvelles conquises par la lutte révolutionnaire favorisèrent une approche artistique novatrice. Elles permirent l’éclosion d’une exceptionnelle génération de peintres, comme Vermeer, Frans Hals, et surtout Rembrandt van Rijn.

Ce n’était que dans la Hollande du XVIIe siècle qu’un fils de meunier comme Rembrandt pouvait aspirer à devenir un peintre de renom. Sa fougue, son entêtement, et sa nature rebelle transparaissent clairement dans ses œuvres.

Les modèles de Rembrandt n’étaient pas des déesses mais de vraies femmes, dont beaucoup venaient des rues et des bordels. Bien qu’il les déguisait en figures bibliques, comme Bethsabée ou la femme de Potiphar, ce n’étaient que des femmes nues. Cela ne lui valut pas que des amis parmi les pharisiens hypocrites de l’establishment calviniste.

Un de ses principaux modèles, Hendrickje, était sa gouvernante et sa maîtresse. Il la dessina dans une série de poses provocantes, par exemple soulevant sa jupe dans la Femme se baignant dans une rivière.

Rembrandt subit rapidement les foudres des autorités religieuses. Il fut persécuté et calomnié, et finit sa vie dans une situation très difficile.

Ses derniers autoportraits sont peut-être ses plus grands chefs-d’œuvre. Ils dépeignaient un vieil homme au visage profondément ridé par la souffrance. Le contraste est saisissant avec ses premiers portraits, qui représentaient un jeune peintre s’engageant avec assurance sur la voie du succès.

En 1658, il fut forcé de déclarer faillite. Comme Vermeer et bien d’autres grands artistes, il mourut dans une terrible pauvreté.

L’art et la révolution

« Quand tonnent les canons, les Muses se taisent » : cet adage n’est que très partiellement vrai. Les muses sont au contraire souvent inspirées par le bruit des canons et enflammées par la ferveur révolutionnaire du peuple.

L’éveil révolutionnaire des masses trouve toujours un écho dans les cœurs et les esprits des intellectuels, ou du moins des meilleurs d’entre eux.

La Révolution anglaise produisit une immense littérature populaire, sous la forme de livres et de pamphlets – notamment les remarquables œuvres polémiques de Gerrard Winstanley.

La révolution trouva son plus grand héraut en John Milton. Il servit loyalement le nouveau régime, et seule sa grande notoriété empêcha qu’il soit exécuté après la restauration de Charles II.

Dans son sublime poème Le Paradis perdu, la guerre entre le Paradis et l’Enfer n’est que le reflet de la guerre révolutionnaire qui opposa les Puritains aux Monarchistes :

« Et quand la nuit obscurcit les rues, alors vagabondent les fils de Bélial gonflés d’insolence et de vin. » [9]

Cette complainte est celle d’un vieil aveugle, qui proteste contre l’insolence de Cavaliers royalistes (les fils de Bélial), qui rôdent la nuit dans les rues pour insulter et rouer de coups les révolutionnaires vaincus.

La restauration de Charles II ouvrit une période de réaction déchaînée, qui trouva son reflet dans un art dissolu et amoral, en particulier au théâtre.

La Révolution française

Un siècle plus tard, la grande Révolution française de 1789-1793 eut un impact encore plus important sur la culture mondiale. On tend à oublier que la voie de la Révolution fut pavée par les Lumières françaises.

Cette révolution constitua une source d’inspiration pour toute une nouvelle génération d’artistes, dont le peintre Jacques-Louis David fut le plus illustre représentant. Claude-Joseph Rouget de Lisle composa La Marseillaise, ce grand chant d’insurrection, qui devint ensuite l’hymne mondial de la révolution.

Plekhanov remarquait qu’avec la Révolution française les sans-culottes ont « placé l’art sur une voie que l’art des classes supérieures avait été incapable d’emprunter ; il était devenu l’affaire du peuple tout entier. » [10]

Mais la victoire de la contre-révolution thermidorienne marqua le début d’une période de reflux. Tous les idéaux et l’enthousiasme de l’époque précédente furent remplacés par un conservatisme philistin – en phase avec la mentalité de la nouvelle caste de parvenus bourgeois et de bureaucrates qui s’était hissée au pouvoir.

La Révolution française eut un effet colossal, non seulement en France, mais à l’échelle internationale. Elle éclaboussa le monde comme un rocher jeté dans un lac.

Elle brisa d’un coup les vieux modèles classiques que chérissait l’aristocratie et ouvrit la voie à la grande révolution du romantisme. Cette école nouvelle marqua de son empreinte la littérature, la musique et tout l’art de l’Europe.

Elle inspira certains des plus grands poètes anglais comme Byron, Shelley, Wordsworth et Coleridge, ainsi que l’Ecossais Robert Burns. L’écrivain et artiste William Blake, connu pour son extrême originalité, fut lui aussi un fervent défenseur de la Révolution.

L’impact de la Révolution fut brillamment retranscrit par William Wordsworth, qui était à l’époque en France. Dans son grand poème Le Prélude, il écrivit cette phrase inspirante :

« En cette aube, c’était un bonheur que de vivre, Mais être jeune était le ciel même. » [11]

En Allemagne, de nombreux artistes et intellectuels accueillirent la Révolution française avec enthousiasme, à commencer par le grand poète Schiller. Mais son plus grand impact se fit ressentir dans la musique. Le plus grand génie musical de l’histoire, Ludwig van Beethoven, était un ardent admirateur de la Révolution française.

Il était consterné par le rôle dirigeant joué par l’Autriche dans la coalition contre la France révolutionnaire. Étouffant dans l’atmosphère bourgeoise de Vienne, il écrivit ce commentaire désespéré :

« Aussi longtemps qu’un Autrichien a sa bière brune et ses petites saucisses, il n’est pas près de se révolter. » [12]

Beethoven balaya toutes les conventions musicales existantes, tout comme la Révolution française avait balayé l’édifice pourri du féodalisme et de la monarchie absolue.

Les symphonies de Beethoven marquèrent une rupture fondamentale avec le passé. Elles jaillirent comme un éclair dans le monde de la musique, qui en fut changé à jamais. Cette transformation commença avec sa troisième symphonie, Eroica.

C’est une œuvre monumentale, qui scandalisa de nombreuses personnes, habituées au style raffiné qui plaisait alors au public aristocratique. À lui seul, le premier mouvement est plus long que toutes les symphonies connues alors.

L’histoire de sa composition nous plonge au cœur de la Révolution française. Beethoven fut initialement impressionné par les échos qu’il avait du jeune Napoléon Bonaparte, qu’il identifiait alors avec la Révolution.

Mais quand Beethoven apprit que Napoléon s’était couronné empereur, il fut transporté de colère. Il raya le nom de Napoléon qu’il avait inscrit en dédicace de cette symphonie avec tant de force qu’il troua le manuscrit.

Il la renomma Symphonie héroïque, Eroica. Ses deux puissantes notes d’ouverture font l’effet d’un poing frappant sur une table, réclamant l’attention dans une assemblée dissipée, et sont directement suivies par une impétueuse charge de cavalerie. Le deuxième mouvement est une marche funèbre – à la mémoire d’un héros disparu.

Beethoven resta immanquablement attaché aux idéaux de la Révolution française jusqu’à la fin de sa vie. Sa dernière grande symphonie, la Neuvième – écrite au milieu d’une période de réaction en Europe – est un hymne triomphant à la révolution.

L’art comme cri de protestation

Le célèbre peintre espagnol Goya nous offre un exemple frappant de la manière dont le grand art peut devenir une puissante arme de lutte.

L’œuvre du jeune Goya contraste radicalement avec celle de ses vieilles années. C’est comme si nous étions en présence de deux artistes, ou de deux mondes, différents.

Les peintures du jeune Goya sont pleines de joie de vivre. On y trouve des scènes insouciantes de jeunes femmes avec leurs ombrelles, accompagnées de leurs jeunes prétendants en tenue pimpante, les majos et les majas.

Les tableaux de Goya arrivé à maturité nous plongent dans un autre monde, fait de ténèbres et d’ombres, peuplé de monstres, de prostituées, de sorcières, de prêtres corrompus, d’assassins et de mendiants infirmes. Cette transformation reflète fidèlement le destin de l’Espagne, alors occupée par les armées de Napoléon.

Le 2 mai 1808, le peuple madrilène se souleva contre les forces d’occupation dans une insurrection héroïque, mais vouée à l’échec. Les Français écrasèrent brutalement les révoltés, qui furent exterminés sans pitié.

L’insurrection est décrite dans deux célèbres tableaux de Goya. On raconte que l’artiste s’est rendu sur les lieux mêmes du massacre, accompagné de sa servante lanterne à la main, et qu’il aurait ainsi gravé dans sa mémoire les détails monstrueux de cette boucherie.

Que cela soit vrai ou non, ses tableaux décrivent les événements avec un réalisme violent. Le premier tableau illustre les terribles événements du 2 mai. Le second est une représentation frappante des fusillades de cette nuit-là.

Cette œuvre puissante offre une scène d’horreur effrayante. L’obscurité quasi complète est brisée par la figure fantastique d’un homme en chemise blanche qui lève les bras au ciel en signe de protestation, tandis que les soldats français visent son torse mis à nu.

Les bourreaux sont montrés de dos, leur visage est donc invisible. Ce ne sont plus des êtres humains, mais une machine militaire muette qui obéit aveuglément à l’ordre d’exécution.

Les visages des victimes sont par contre d’une émouvante humanité. La figure christique en chemise blanche est le point central d’un tableau chargé de drame et de pathos. Les flaques de sang sur le sol sont si réelles que l’on pourrait presque les sentir. Ici se manifeste l’art engagé dans toute sa puissance : non plus une simple représentation des événements, mais un cri de protestation.

C’est à ce moment-là que commença ce qui allait être désigné sous le nom de Guerre d’indépendance espagnole, et qui est peut-être le premier exemple relativement moderne de ce que nous appelons aujourd’hui une guerre de guérilla (le terme a d’ailleurs été inventé par les Espagnols, et signifie « petite guerre »).

Les événements sanglants de ce conflit ont été décrits par Goya dans une série de gravures en noir et blanc intitulée Les Désastres de la guerre (Los Desastres de la Guerra). Ces gravures restent un exemple sans égal de descriptions de l’horreur absolue de la guerre.

Après cela, nous entrons dans ce qu’on désigne communément comme « la période noire de Goya ». Nous sommes là en présence d’un artiste et d’un monde différents. C’est une vision d’un univers déchiré par des années de guerre, de révolution et de contre-révolution, qui a été mis sens dessus dessous.

C’est une vision de la vieillesse, d’un homme qui a été témoin de trop de souffrances humaines et qui n’a aucune idée de comment tout cela pourrait bien finir. C’est une vision sombre et pessimiste de la réalité. C’est un cri de désespoir émanant directement du cœur d’un homme brisé.

Pour trouver quelque chose de comparable à ces chefs-d’œuvre artistiques, il faut s’avancer jusqu’à une période comparable de l’histoire espagnole : celle de la sanglante Guerre civile menée par les armées fascistes de Franco contre le peuple espagnol dans les années 1930.

Pablo Picasso en a tiré un tableau qui est considéré à juste titre comme l’un des plus grands chefs-d’œuvre du XXe siècle : Guernica.

Ici, de même que dans les tableaux de Goya, la guerre est dépeinte dans toute sa barbarie. Le tableau est en noir et blanc, ce qui lui confère un impact dramatique encore plus puissant. L’image est brutale et terrifiante.

Au milieu d’une obscurité totale, une ampoule éclaire cette scène de destruction. Il ne s’agit pas de la lumière réconfortante du jour, mais d’une lumière semblable à celle que l’on trouverait dans la salle de torture d’un donjon sombre et étouffant.

De tous côtés on trouve la violence, la souffrance et la mort. Un cheval est transpercé d’une lance et l’on semble pouvoir entendre ses cris, bien que le tableau soit muet.

Une femme serre dans ses bras le cadavre d’un enfant et pousse un cri assourdissant vers le ciel, qui reste indifférent à ses souffrances.

Dominant cette scène d’horreur, la tête d’un taureau enragé, figure terrifiante de sauvagerie et de violence, incarne l’essence même du fascisme.

Des bombes explosent et le sol est couvert de corps déchiquetés de guerriers tenant dans leurs mains des épées brisées. Et pourtant tous ces sons terrifiants sont réduits à un silence encore plus inquiétant. C’est le silence d’un cauchemar.

L’art de l’hypocrisie

Dans notre hypocrite monde moderne, les membres de la fraternité postmoderne souhaitent soulager nos nerfs en éliminant tout langage choquant de notre vocabulaire.

Et puisque la guerre cause plus d’inconfort au sein de cette fraternité que n’importe quoi d’autre, le vocabulaire qui l’entoure a été amendé pour atténuer ses effets néfastes sur les âmes sensibles.

Ainsi, on ne tue plus dans les guerres ; de nos jours, on « élimine ». Et les victimes innocentes deviennent des « dommages collatéraux ».

L’hypocrisie est ici élevée au rang d’une forme artistique. Mais Pablo Picasso, qui était un authentique artiste, a montré la vérité sur la guerre. Comme avec tout art véritable, un miroir nous est tendu, qui reflète une image fidèle de notre époque dans toute sa repoussante laideur.

Certains diront que ce n’est pas de l’art, mais de la propagande ; que l’art véritable ne viserait pas à restituer un message qui lui soit extérieur, mais seulement à refléter fidèlement ce que l’artiste ressent au plus profond de son cœur et de son âme.

Il est vrai que la propagande ne pourra jamais s’élever au niveau du grand art. Cependant l’art véritable ne se ferme pas non plus à la réalité du monde extérieur. Il ne vit pas dans une tour d’ivoire, détaché de la vie réelle.

Un véritable artiste est un être humain vivant, qui partage les joies et les misères de l’existence humaine, comme le résumait la célèbre devise du dramaturge latin Térence « Homo sum, humani nihil a me alienum puto » : « Je suis humain, et je considère que rien d’humain ne m’est étranger ».

Comme Goya avant lui, Picasso exprimait le sentiment d’indignation et d’écœurement qui brûlait en son for intérieur.

Picasso était certes engagé politiquement. Bien qu’on n’en parle plus guère aujourd’hui, il a adhéré au Parti communiste en 1944, alors qu’il était en exil dans le Paris occupé par les Allemands. On raconte que lorsqu’un officier allemand lui demanda, après avoir examiné un de ses tableaux, « C’est vous qui avez fait ça ? », il répondit : « Non, c’est vous ».

Cependant, dans Guernica, il n’exprimait pas un message politique précis, mais uniquement ce qui venait directement de son cœur et de son âme.

Ce faisant, il ne s’est pas moins placé courageusement d’un côté de la barricade. Il a mis son pinceau au service de la cause révolutionnaire, et celui-ci s’est avéré être une arme bien plus puissante qu’un fusil ou une mitrailleuse.

C’est d’ailleurs une condamnation de l’art de notre propre époque que le massacre d’hommes, de femmes et d’enfants à Gaza, qui défile chaque jour sur nos écrans de télévision, ne trouve aucune expression artistique adéquate.

Notre attention se porte désormais sur des objets bien plus significatifs, tels que des lits défaits et des requins conservés dans du formol. Il suffit de comparer notre art à celui de Picasso et de Goya pour prendre la mesure du déclin de l’esprit humain à notre époque. Mais il y eut d’autres époques où l’art et les artistes se sont montrés dignes de leur nom.

L’Art et la Révolution d’Octobre

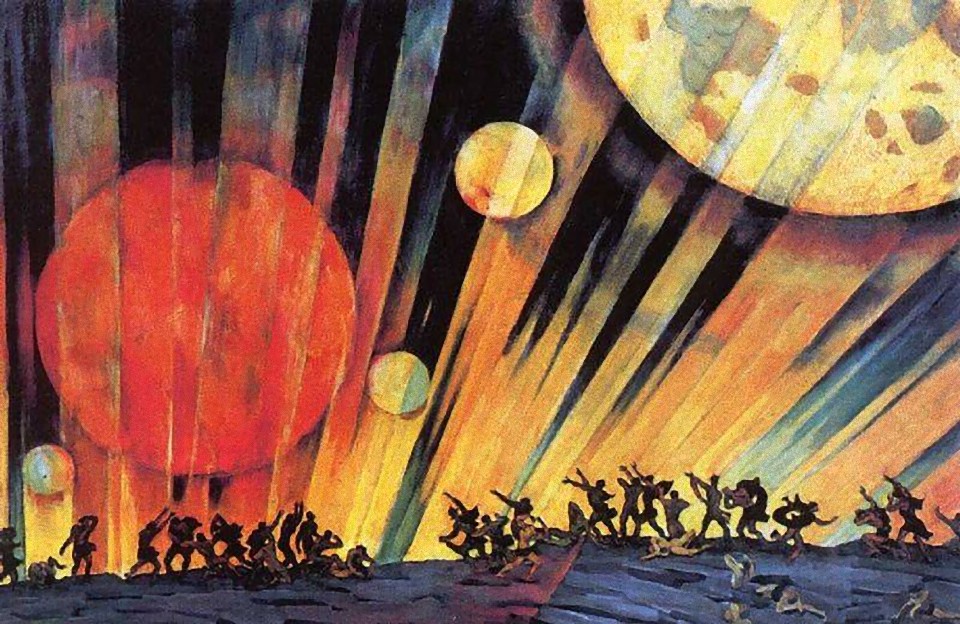

La révolution d’Octobre en Russie a donné lieu à une profusion d’art et de littérature, qui fut ensuite écrasée, comme tant d’autres choses, sous la chape de plomb de la contre-révolution politique stalinienne.

Les critiques bourgeois d’Octobre se plaisent à dépeindre les Bolcheviks comme des monstres assoiffés de sang, déterminés à anéantir toutes les valeurs de la civilisation humaine. Ils tentent d’identifier l’art de la Révolution à l’art bureaucratique et contraint du « réalisme socialiste » stalinien.

C’est un mensonge. Les années qui ont immédiatement suivi Octobre ont libéré le colossal potentiel créatif refoulé du peuple russe – non seulement des travailleurs, mais aussi des meilleures couches de l’intelligentsia.

Des noms tels que Tatlin, Meyerhold, Chostakovitch et Maïakovski font partie d’une constellation de talents, d’une ampleur qui n’avait jamais été vue avant ou après au XXe siècle.

La révolution s’est déroulée à une échelle immensément vaste, mais aussi dans un million de foyers, de cœurs et d’esprits humains.

La révolution a rencontré un écho profond dans les masses, éveillant chez elles une soif de connaissance et de culture qui avait été longtemps réprimée par la société de classes.

Cette scène était d’une envergure bien plus grandiose que celles sur lesquelles étaient jouées les tragédies d’Eschyle et de Shakespeare. Les ouvriers et les soldats écoutaient avec attention les vers de Maïakovski, et découvraient une nouvelle dimension de la vie et de leur propre personnalité.

Au cours de ces années tumultueuses, le théâtre Bolchoï à Moscou, jusque-là fréquenté uniquement par les « classes cultivées » de la bourgeoisie et de la petite-bourgeoisie, se remplit soudainement d’ouvriers en bleu de travail et de soldats en capote grise, avides de découvrir un nouveau monde musical qui leur était jusque-là inaccessible.

Ils écoutaient et regardaient, fascinés, les spectaculaires opéras de Moussorgski, de Borodine et Rimski-Korsakov, et les merveilleux ballets de Tchaïkovski.

Ils pénétraient dans un monde nouveau dont ils connaissaient à peine l’existence jusque-là, et étaient transportés par des émotions qu’ils n’avaient jamais ressenties auparavant. À ce moment-là, c’est la limite qui sépare l’art de la vie elle-même qui s’estompait et disparaissait presque.

C’était une période de débats et de discussions sans fin. De nombreuses nouvelles écoles artistiques apparaissaient avant de disparaître tout aussi subitement. Certaines des idées nouvelles ont porté leurs fruits, tandis que d’autres se sont révélées profondément erronées. Néanmoins, toutes étaient débattues ouvertement et librement.

Trotsky, avec son style brillant et sa maîtrise de la dialectique, dialoguait avec les artistes et les écrivains soviétiques sur leur propre terrain, dans leur propre langage.

Il consolidait ainsi l’autorité des Bolcheviks et de la révolution d’Octobre, et aidait à gagner les meilleurs artistes et écrivains à la cause révolutionnaire. Il n’était pas question d’intimidation ou de vexation bureaucratiques, sans même parler de violence.

Le « réalisme socialiste »

Mais tout cela changea lorsque le régime démocratique établi par Lénine et Trotsky en Octobre 1917 fut renversé par la contre-révolution bureaucratique stalinienne.

Ce processus eut un effet extrêmement destructeur sur l’art comme sur toute forme de pensée originale et créative. La nouvelle doctrine officielle, connue sous le nom de « réalisme socialiste », consistait essentiellement à flatter la bureaucratie, dans un langage qu’elle pouvait comprendre.

Cet art avait pour rôle de présenter le Parti – l’expression politique collective de la bureaucratie – comme omniscient et omnipotent.

Et au sommet du Parti se trouvait le Patron lui aussi omniscient et omnipotent, Staline. À l’inverse de tous les dirigeants du Parti bolchevique, celui-ci était totalement étranger à la culture, envers laquelle il se montrait indifférent, voire ouvertement hostile.

La routine existe dans l’art et la littérature, comme partout ailleurs. La révolution avait brisé l’ancienne routine conservatrice et avait ouvert la voie à des idées nouvelles et enthousiasmantes. Cependant, c’était la dernière chose dont Staline et la bureaucratie avaient besoin.

L’histoire de l’art et de la littérature compte de nombreux héros, mais elle a aussi son lot de médiocres, de gratte-papiers et d’ignorants serviles. Ces créatures se précipitèrent pour servir la dictature de Staline, et être de fidèles chiens de garde surveillant et censurant l’art, la musique et la littérature.

Les portes ouvertes par la révolution furent rapidement refermées. Ceux qui s’opposèrent à cet avilissement de l’art se retrouvèrent rapidement en prison ou dans un goulag sibérien.

Le suicide de Maïakovski en 1930, à seulement 36 ans, fut une protestation précoce contre l’atmosphère étouffante, conservatrice et répressive du régime stalinien, qui était l’exact opposé de tout ce que Maïakovski et le bolchevisme représentaient.

Le fait que les grandes traditions de la littérature, de l’art et de la musique russes aient pu survivre malgré tout témoigne de l’infatigable esprit artistique du peuple soviétique.

La flamme est restée vivante, et avec elle, la loyauté inébranlable du peuple envers Lénine et la mémoire d’Octobre, qui lui permit de vaincre les hordes nazies d’Hitler lesquelles étaient pourtant soutenues par toutes les ressources et les richesses de l’Europe.

Le capitalisme et l’art

Dans sa période d’ascension, la bourgeoisie a joué un rôle progressiste en développant les forces productives et en poussant en avant les limites de la civilisation et de la culture.

Mais dans leur phase de déclin sénile, les capitalistes n’ont plus d’intérêt à développer les forces productives. Les limites étroites du système capitaliste ne parviennent même pas à contenir celles qui existent déjà.

La classe dirigeante de notre époque manque d’une vision de grande ampleur, d’une philosophie profonde ou d’une perspective pour l’avenir. Elle est entièrement focalisée sur l’appât du gain, dans son sens le plus étriqué et le plus répugnant.

C’est comme si la bourgeoisie avait souffert d’une régression infantile collective et était retournée au stade de l’accumulation primitive du capital : l’étroitesse d’esprit comme condition d’existence et l’avarice comme seule vertu morale.

Dans sa décrépitude sénile, le capitalisme présente tous les traits répugnants que Shakespeare avait si remarquablement décrits :

« Sans dents, sans yeux, sans goût, sans rien. » [13]

L’art véritable est révolutionnaire

L’impact le plus négatif de cette dégénérescence se fait sentir dans le monde de la culture. Où que nous regardions, l’art bourgeois pourrit sur pied.

Les symptômes de cette décadence sont trop nombreux pour être énumérés. La situation de la grande majorité des arts visuels est franchement lamentable, et celle de ce qu’on appelait autrefois la musique « classique » est encore plus désastreuse.

Les forces nécessaires pour renverser le régime décrépit et sénile du capitalisme ne se trouvent pas dans les limites du monde de l’intelligentsia artistique.

Les artistes peuvent et doivent jouer un rôle dans la révolution socialiste. Mais ils ne peuvent réussir qu’en s’unissant au prolétariat révolutionnaire.

À l’époque du déclin du féodalisme, la tyrannie de l’Église et de la monarchie ne pouvait être renversée que par les efforts d’une classe révolutionnaire ascendante, la bourgeoisie. De même aujourd’hui, le régime croupissant et répressif du capitalisme ne peut-il être renversé que par une force plus puissante que lui.

Cette force ne peut être que la classe qui constitue la majorité de la société, cette classe qui tient entre ses mains les rênes de l’économie et qui, une fois mobilisée pour transformer la société, ne peut que réussir.

Nous avons besoin d’une explosion de la lutte des classes, pour remettre en cause le statu quo et dissiper l’atmosphère suffocante d’arrogance et d’autosatisfaction qui est la mort de l’art.

Lorsque la classe ouvrière entrera en action, les vents frais de la lutte des classes balaieront toute la poussière et les toiles d’araignée qui se sont accumulées dans les esprits des hommes et des femmes, et engourdissent ainsi leur conscience et leur sensibilité.

Quand les masses commenceront à se lever, elles ne se contenteront pas de la médiocre « culture » qui sert aujourd’hui à les abrutir. Elles aspireront à quelque chose de mieux que ce dont elles ont dû se contenter jusqu’à présent : de nouveaux livres, de nouvelles idées, de nouvelles musiques.

En rejetant tout ce qui est décrépit et pourri dans la culture actuelle, elles embrasseront avec enthousiasme le meilleur de la culture du passé.

La lutte pour l’émancipation sociale de la classe ouvrière est impensable si elle ne s’accompagne pas de son émancipation intellectuelle et culturelle.

L’art et le communisme

L’art véritable, dans son essence même, est toujours révolutionnaire.

Il doit s’opposer au joug de la tyrannie sous toutes ses formes : non seulement à la matraque et aux menottes du policier ; aux règlements du bureaucrate sans âme ; aux censeurs spirituels de l’Église ; mais aussi à la dictature, tant matérielle que spirituelle, du Capital.

Les artistes et les écrivains ne peuvent rester indifférents face aux terribles souffrances de l’humanité. Ils doivent eux aussi prendre position sur les barricades.

Lorsque les hommes et les femmes pourront se développer librement et réaliser tout leur potentiel en tant qu’êtres humains, lorsque la durée du travail sera réduite à son strict minimum et que le besoin sera éliminé, alors nous ne manquerons pas de nouveaux Shakespeare, Rembrandt et Beethoven, tout comme nous ne manquerons pas de nouveaux Einstein et Darwin.

L’avènement de la société de classes s’est accompagné de l’aliénation complète des masses vis-à-vis de l’art et de la culture. Son renversement posera les bases matérielles nécessaires à l’abolition de l’abrutissante séparation entre travail intellectuel et travail manuel.

Après des millénaires de servitude, les tours d’ivoire de l’isolationnisme seront abattues. Les portes qui ferment l’accès à la culture seront brisées. De nouvelles écoles d’art, de musique et de littérature fleuriront, sans qu’elles soient entravées par la censure de l’État, de l’Église et du marché.

Mais le communisme signifiera une transformation bien plus profonde et significative.

Sous le communisme, l’art redeviendra la propriété de l’ensemble des gens. Il ne sera plus un rêve inaccessible, ni quelque chose d’étranger et séparé de la vie réelle.

L’art se fondra dans la vie quotidienne, jusqu’à en devenir une partie indissoluble. Car l’art le plus élevé qui soit est l’art de vivre.

Telle est le sens véritable de la célèbre définition du communisme formulée par Engels : « le bond de l’humanité du règne de la nécessité dans le règne de la liberté. » [14]

[1] Karl Marx, « Introduction : Production, consommation, distribution, échange (Circulation) », Introduction à la critique de l’économie politique, 1859.

[2] Friedrich Engels, « Lettre à Conrad Schmidt », 27 octobre 1890.

[3] Aristote, Métaphysique, texte traduit par Christian Rutten et Annick Stevens, dans: Aristote, Œuvres, tome I, Paris, Gallimard, La Pléiade, 2014.

[4] « La satire des métiers » ou papyrus de Kheti.

[5] Georges Hegel, Leçons sur la philosophie de l’histoire, Vrin, 1998, p. 312.

[6] William Manchester, A World Lit Only by Fire, Little, Brown and Co., 1993, p. 26.

[7] Cité dans ibid. p. 3.

[8] Friedrich Engels, Dialectique de la nature, Editions sociales, 1955, p. 32.

[9] John Milton, trad. F. R. Chateaubriand, Le Paradis perdu, J. P. Méline, 1836, p. 58.

[10] Georges Plekhanov, Selected Philosophical Works, Vol. 5, Progress Publishers 1981, p. 395.

[11] William Wordsworth, traduction L. Cazamian, Le prélude ou La croissance de l’esprit d’un poète, Aubier, 1978, p.417.

[12] Ludwig van Beethoven, Les Lettres, trad. de l’allemand par Emily Anderson, Turin, ILTE, 1968, p. 21.

[13] William Shakespeare, Comme il vous plaira.

[14] Friedrich Engels, Anti-Dühring (M.E.Dühring bouleverse la science), Editions Science marxiste, 2007, p. 348.